Origines et ramifications diasporiques de la culture zouk /

The Diasporic Ramifications of Zouk in the Americas

Frédéric LEFRANÇOIS

Université des Antilles

Some may say that we are divided by the sea,

I say we are linked by the sea.

Gordon Henderson, Antillais sans frontières (2006)

Abstract

In the same way as jazz, reggae, and other music resulting from the crossing of diverse aesthetics, zouk participates in the conservation of memories within what Paul Gilroy calls the « Black Atlantic ». This metaphor expresses the plurality of the African diaspora’s artistic genius, which is perceptible in the diverse aesthetics spread throughout the Sixth Continent. All such expressions coalesce into « a strongly mythologized Africanity, which itself finds its origin not in Africa, but in a variety of the pan-Africanist ideology produced very recently by Black America » (Gilroy, 2003: 123).

Within it, melodic rhythms and phrases have developed. They represent forms which are certainly specific to each geo-cultural area, but whose basic pulse, the syncopation, recalls the mixed-race origin of this music, sprung from the encounter between the cultural heritages of Africa, Europe and the Americas. Like all daughter music born of such métissage, zouk plays a mediating and unifying role. Its birth in the 1980s represents, from this point of view, a landmark in the history of cultural identity in the French West Indies. Its representative, the mythical band Kassav, will become the ambassador of a diasporic musical culture all over the world.

Kassav’s multiple concerts in the Caribbean, the United States, Europe, and Africa will inspire new vocations and bring in its wake leading figures of World Music, creating bridges, transfers, and influences between musicians, choreographers, and performers from the Americas. For example, Jeff Joseph, a former member of Kool and the Gang, will team up with Katherine Thélamond after collaborating with Exile One and the Grammacks. Other Caribbean musicians from the zouk planet will join world-class groups such as Peter Gabriel’s band. These diasporic artists will bring a particular touch, a certainly discreet, but quite palpable Caribbeanness to contemporary musical currents. If temporality plays a primary, unifying role, a sign of recognition immediately perceptible by the citizens of the American-Caribbean diaspora, spatiality is also one of its essential components. Zouk, as a dance, has blended harmoniously with other Latin American dances – such as the lambada – that will eventually extend their diasporic ramifications as far away as Florida and California.

We intend to show through these emblematic cases that zouk contributes to the emergence of new paradigms of modernity that bring the peoples of the Diaspora closer together. Sound, movement, and the spirit of our time merge, thanks to the diasporic consciousness of zouk, into an aesthetic continuum that expands the boundary challenges posed by migration and cultural dislocation.

Apparue à la fin des années 1970, le zouk répond à une demande sociale bien ciblée : celle d’affirmer son identité à travers une musique et une danse évolutives, intégrant harmonieusement des éléments de tradition et de modernité. Émanant d’une jeunesse dynamique, portée par l’euphorie des trente glorieuses, cette forme artistique syncrétique a d’abord vocation à renforcer le lien social et intergénérationnel. Les zouks, fêtes privées destinés à une communauté de parents et d’amis, ont ainsi favorisé de tels rapprochements. Même si l’étymologie du terme demeure incertaine[1], le terme « zouk », ou « zouk-party » désigne dans la langue vernaculaire ce type de manifestations visant à proposer un exutoire aux aspirations artistiques ou au simple souhait de trouver l’âme sœur. Au premier degré, l’intention paraît tout à fait louable et profitable au plus grand nombre dans la mesure où elle participe au bien-être général, à la libération de corps subalternisés, voire censurés. Mais sous cette apparence anodine se cache une mangrovie de « désirs cannibales » refoulés dans les strates les plus profondes de l’inconscient collectif. Au-delà du besoin naturel de se défouler, de faire la fête, qui s’exprime diversement à travers l’ethos performatif des zoukeurs et zoukeuses, se dessille la tracée d’une pulsion vitale cherchant un exutoire depuis des siècles. La culture zouk s’arrime à cette longue lignée de griots et tambouyers, de danseurs et chanteurs, de compositeurs et paroliers, de penseurs-passeurs, acteurs et spectateurs qui constituent la chaîne de transmission d’une esthétique musicale transaméricaine.

Puisant aux sources du terroir antillais, de l’ancestralité africaine et de la modernité afro-américaine, son amplitude se déploie dans le delta des identités culturelles diasporiques. Telle la matrice radiculaire d’une mangrove se développant grâce au mouvement osmotique des flux et reflux, la culture zouk, placée à la confluence d’héritages panaméricains et panafricains, s’étend à travers ses nombreuses ramifications diasporiques, par-delà les frontières géographiques de ses origines.

Cette vision de la culture zouk n’est pas réductrice et ne se borne pas à une inscription dans un cadre théorique prédéterminé au prétexte qu’elle participe à l’irruption dans la modernité des sociétés créoles[2]. Si la première moitié des années 1980 constitue une phase expérimentale, au cours de laquelle s’observe une stabilisation et une maturation accélérées du genre, la seconde se caractérisera par une internationalisation accrue. Dès lors, l’énergie fédératrice du zouk projetée dans la musique et la danse éponymes, renforcera la connexion diasporique existant entre les bumidomiens[3], les Antillais restés au pays natal, et le reste de la diaspora afro-caribéenne. Elle accèdera pendant la décennie suivante au rang de musique planétaire, grâce aux nombreux concerts véhiculant le message d’une musique métisse et porteuse d’espoir. L’esthétique contemporaine du zouk s’est ainsi propagée aux quatre coins de la planète, fédérant des générations de professionnels de la musique ou de la danse et des publics venus d’horizons divers.

Les conditions de sa genèse, de sa transmission et de sa pérennisation forment le point focal de la présente étude. Nous entendons montrer, dans le cadre de cet article, que le développement de ramifications diasporiques du zouk, au sein de ce que Paul Gilroy appelle l’Atlantique noir, participent à l’extension d’un phénomène global concernant l’ensemble de l’archipel antillais, les Amériques, largo sensu, l’Europe et l’Afrique. Contrairement à certaines idées reçues, la genèse, le développement et la diffusion de cette culture ne s’inscrivent pas dans une conception purement ethnocentrique, mais attestent au contraire de la vitalité du métissage culturel dans les Antilles françaises et le reste de l’archipel caribéen[4].

Genèse d’une culture afro-diasporique

Les racines d’un arbre généalogique étendu

La population métisse des Amériques s’est constituée par plusieurs vagues de migration et de miscégénation. Depuis le XVe siècle, des millions d’esclaves originaires d’Afrique occidentale, issus de centaines d’ethnies différentes, se sont mélangés aux survivants des peuples tainos et kalinagos, aux Indiens venus d’Inde, et aux Européens pour constituer le peuple afro-euro-asiatique des Amériques. Cette hybridité génétique et culturelle est une caractéristique fondamentale de l’identité diasporique transaméricaine, comme l’observent les auteurs du Répertoire des musiques caribéennes :

La diaspora noire des Amériques est un phénomène particulier de dispersion, superposant les expériences migratoires depuis le transbordement des Afriques aux Amériques, jusqu’à la dispersion contemporaine vers les capitales du monde occidental. Les migrations contemporaines occasionnent l’établissement durable [ndlr : de communautés diasporiques] dans les pays d’Amérique du Nord et en Europe au sein des anciennes métropoles coloniales. La diaspora caribéenne peut être définie à partir de ces deux sources[5].

Nous abondons dans le sens de ce propos, en ajoutant que l’ensemble du Bassin Caribéen est concerné par une dynamique migratoire similaire. En effet, la grande majorité des afro-caribéens francophones candidats à l’immigration se dirige, soit vers l’Amérique du nord, soit vers l’Europe, en quête d’un avenir meilleur, ou dans l’optique d’un rassemblement familial[6]. Mais, il est tout aussi vrai que les migrations internes ont joué un rôle déterminant dans l’histoire des peuples afro-diasporiques[7]. Ce processus peut être expliqué par des facteurs politiques comme l’illustre la tentative d’exporter la Révolution haïtienne vers la Guadeloupe et dans d’autres territoires caribéens non encore indépendants. L’historien trinidadien Cyril Lionel Robert James le démontre à force d’exemples dans ses deux ouvrages majeurs, Beyond a Boundary[8] et The Black Jacobins[9]. L’exemple plus récent de l’immigration haïtienne ou surinamienne causée par l’instabilité des régimes politiques montre l’impact culturel et humain de ces déplacements.

Et si ces transferts de populations, d’esthétiques et de cultures n’ont pas été facilités avant l’accès à l’indépendance des nations insulaires des Amériques du Milieu, c’est pour une raison simple : les moyens de navigation et de communication entre ces territoires étaient confisqués par les groupes d’intérêt coloniaux qui voulaient conserver une mainmise politique et économique sur les Amériques du milieu. De fait, les tentatives de production d’une culture endogène se sont vues reléguées à l’arrière-plan quand elles n’étaient pas purement et simplement niées[10].

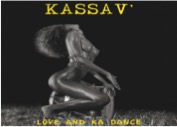

Pour contrebalancer le poids de la censure, la musique et la danse se sont emparé des bribes marginales de liberté délaissées par le système plantationnaire, à la tombée de la nuit. Ce temps de remémoration est également celui du remembrement. Dans l’intervalle nocturne, « [l]e tambour abrite sa grandeur dans ses liaisons à la mémoire du corps[11]. » Sur le plan d’existence symbolique, le « Ka », représente une contredanse qui libère et édifie. Grâce au tambour africain, devenu désormais panaméricain[12], il rend audible la puissance du lien à l’Afrique. Il est le médium de connexion ancestrale par excellence. Il fédère les espaces subalternisés pour souder les communautés diasporiques insulaires. Ce n’est pas un hasard si le premier album de Kassav’, sorti sous le label Freddy Marshall Productions, s’intitule Love and Ka Dance. Sa jaquette affiche clairement ses intentions panafricanistes, tout comme l’indique le titre-phare de ce disque pionnier, « Lévé yo Ka ». Les chaînes entourant le corps d’une jeune afro-caribéenne nue ne peuvent l’empêcher de se connecter à ses racines en « cognant » le tambour. Les fondations de cette création pionnière sont en l’occurrence diasporiques parce qu’elles constituent une synthèse des deux influences majeures en Guadeloupe à l’époque où « la déferlante funk et disco se répandait dans toute la Caraïbe[13]. »

Fig. 1 : Couverture de l’album du premier disque de Kassav’,

Love and Ka Dance, paru en 1979, sous le label FM productions.

Les fondations diasporiques de Kassav

Il importe de souligner que ce genre de connexions est le fruit des rencontres rendues possibles grâce au travail de musiciens professionnels, mais aussi de producteurs engagés. Ces derniers ont un impact décisif sur l’avenir d’une formation musicale. C’est un véritable métier qui exige d’être au diapason des tendances musicales pour créer l’alchimie entre les artistes et leurs publics et assurer le succès commercial d’une entreprise qui s’avère toujours risquée.

À ce titre, le rôle joué par Freddy Marshall, co-fondateur de Kassav’ avec Pierre-Édouard Décimus, a été déterminant. Producteur pionnier, Freddy Marshall est un musicien de formation classique et rock. Il s’est investi dans la production du premier album du groupe en tant que directeur artistique, concept designer et mixeur. Sur le plan relationnel, commercial et culturel, il a également fait office de médiateur[14]. Sa conscience musicale diasporique l’a conduit à établir des connexions et nouer un partenariat avec Adolphe Chancy, le manager du fameux groupe haïtien Tabou Combo Super Stars installé depuis 1971 à Brooklyn. Tabou Combo sortira le très remarqué album Tabou Combo en 1979, au cours de la même année de parution de Love and Ka Dance. Marshall s’associera d’ailleurs avec « Doph » Chancy l’année suivante pour coproduire Love & Ka Dance[15], une version anglophone de l’album comportant moins de titres que dans le premier disque LP, mais trois nouveaux titres écrits en mode disco pour séduire le public américain.

En tout état de cause, grâce au morceau-phare « Lévé yo Ka », devenu « Africa » dans la version américaine, une première connexion diasporique entre le groupe caribéen et la scène musicale new-yorkaise a pu s’établir. Elle se renforcera par la suite, au fil des concerts tenus dans la mégapole nord-américaine, notamment ceux de Central Park[16]. En 1980, les paroles de la chanson originelle, traduites par Yvon André « Kapi », membre de Tabou Combo, seront interprétées par la chanteuse Vivian Prince[17] accompagnée d’un chœur composé de Bennie Corbett, Gail Ford Shape, et Gerri Hollins. Le tableau suivant permet de comparer les tonalités différentes de ces deux textes et d’en apprécier l’orientation plus ou moins panafricaine, ou disco, selon l’album considéré.

|

« Lévé yo Ka » Love and Ka Dance, 1979 |

« Africa » Love & Ka Dance, 1980 |

|

Lévé yo lévé yo ka! Lévé yo lévé yo ka! Tanbouyé woulé tanbou, fo’w krié la jénès, pa oublié sen jan! Kryé kryé kryé, pou tanbou pé woulé ! Sé gras a la jénès ki fè moun rivé ka sonjé sen jan! Lévé yo lévé yo ka! Lévé yo lévé yo ka! Tanbouyé woulé tanbou fo’w krié la jénès pa oublié sen jan. Sonjé sonjé sonjé. An tan mas a sen jan. Ti moun gwan moun vyé moun. Kouri an lari dèyè tanbou la. Lévé yo lévé yo ka! Lévé yo lévé yo ka! Tanbouyé woulé tanbou fo’w krié la jénès pa oublié sen jan. Kryé kryé kryé, pou tanbou pé woulé ! Sé gras a la jénès ki fè moun rivé ka sonjé sen jan ! |

[lead vocal] Lévé yo lévé yo ka! Lévé yo lévé yo ka! Your dreams have become reality Now, now, now Now many millions are here We were brought here long ago In the Caribbean too But we shall not forget Africa, the motherland [chorus ] Africa! We love you, Africa! Africa! We love you, Africa! [lead] Lévé yo lévé yo ka! Lévé yo lévé yo ka! Your dreams have become reality Now, now, now, Now many millions are here We’re all one big family We’re all from the same source Africa, Africa, Your children for ever [chorus] Africa! We love you, Africa! Africa! We love you, Africa[18] |

Table 1 : Tableau comparatif entre « Lévé Yo Ka » et son adaptation anglophone.

Dans la version créolophone, l’élément de modernité, d’apport afro-américain – le disco-funk – trouve son équilibre dans la base rythmique posée par son homologue caribéen, le gwoka, joué par les Tambours Saint-Jean[19] en accompagnement des choristes Carole Rowley, Chantal Curtis, Jimmy Mvondo Mvele, « Eugène » Pierre Gouala et Pierre Zamia. Cet élément est conservé dans la version américaine. En revanche, le duo Tambours Saint-Jean/choristes est remplacé par un riff[20] de Jacob Desvarieux dans « Africa ». La référence aux mas a sen jan[21], incompréhensible pour un public non familier de l’histoire culturelle guadeloupéenne, disparaît au profit d’une attention pour la mère-patrie africaine. Ces choix artistiques sont de bon ton pour l’époque, comme l’indique Bertrand Dicale : « Le funk et la soul américaine ont un écho profond tant musicalement qu’identitairement (sic) : dans les années 1970, on porte la coiffure afro, les jeunes femmes ont des robes africaines dont le désir est passé par Harlem, Chicago ou Détroit[22]. »

Des origines multiples

En dehors des États-Unis, les territoires insulaires anglophones et hispanophones nouvellement indépendants ont également joué un rôle dans le processus d’affirmation identitaire panaméricaine. C’est notamment le cas des échanges d’artistes entre groupes musicaux. Ce type de déplacements participe d’une logique migratoire intra-caribéenne. Bien qu’étant quantitativement marginal, ce type de transferts a eu des externalités positives en termes d’impact esthétique.

La qualité des œuvres musicales produites par les studios d’enregistrement a été globalement hissée vers le haut. À l’échelon macrostructural, de telles cooptations ont également eu le rôle d’effet-levier sur les économies culturelles des sociétés ainsi mises en contact.

Fig. 2 : Partition de Syé Bwa,

composée par Pierre-Édouard Décimus en 1988

© CBS Music Publishing.

Toutes proportions gardées, ces migrations interinsulaires ont permis d’équilibrer qualitativement l’émigration massive d’Antillo-guyanais vers la France hexagonale. Dans un sens, elles ont également favorisé la diversification des productions médiatiques et culturelles plus tournées vers l’outre-mer française, comme les programmes télévisés conçus et animés par Claudy Siar, certains films comme Siméon, ou les radios installées en banlieue parisienne.

En parallèle, l’émergence d’une communauté afro-diasporique d’origine caribéenne dans l’espace européen a également offert davantage de débouchés commerciaux aux artistes antillais et des maisons de production de disques, comme celle d’Henri Debs. On compare souvent cette communauté diasporique à un « cinquième DOM », car les originaires d’outre-mer implantés en France hexagonale sont aussi nombreux que leurs homologues antillais. Le succès artistique des célébrités issus de l’univers zouk renforce le sentiment d’appartenance à cette communauté, qui vit sur les deux rives de l’Atlantique, et possède dorénavant une plus grande visibilité dans l’espace médiatique. Jusqu’au début des années 1990, le zouk occupe, en effet, une place importante dans les médias nationaux. Kassav’, véritable ambassadeur de la musique, s’impose comme la référence mondiale d’une culture qui a désormais acquis ses lettres de noblesse, et qui s’exporte en Afrique. Le concert donné par le groupe à Luanda, en Angola, réunit plus de 10 000 personnes. Peu après Tanya St-Val et Jean-Michel Rotin se produisent à l’étranger. Sur l’exemple de ses prédécesseurs, Rotin fait lui aussi évoluer le style musical en l’américanisant un peu plus. Il ajoute à ses compositions des sonorités R’n’B afin d’élargir son auditoire et multiplie les anglicismes dans ses textes. Si le zouk tend alors à se diluer dans la world music, comme le déplore Bertrand Dicale, cette culture musicale augmente également son rayonnement :

De tels prodiges de productions et d’intelligence rythmique sont souvent réitérés chez Kassav’ et dans le travail en solo de ses membres. Ils préludent aussi à une curieuse dilution du zouk, que l’on verra approprié, digéré et même annexé sur d’autres territoires, comme en Angola où, s’il n’est pas à la base du kuduro apparu à la fin des années 1990, il finit quelques années plus tard par coloniser la production de kuduro destiné au marché ouest-européen[23].

Aussi faut-il voir dans la mutation socioculturelle accompagnant la déferlante du zouk dans le reste du monde la manifestation tangible d’une présence afro-diasporique plus affirmée. Dans la Caraïbe, ses résonances s’étendent de la Floride jusqu’au plateau des Guyanes. En Afrique, notamment à Luanda, en Angola, des initiatives privées conduisent à la fondation d’une maison du zouk, sorte d’espace muséal dédié à l’archivage et la conservation d’une mémoire de ses traces et productions ; un geste important pour la transmission de tout ce patrimoine aux générations futures, car le zouk évolue très vite sous l’effet de ses nombreuses hybridations. En l’espace de quelques décennies, l’expansion de la culture zouk est devenue un phénomène global.

Le contexte sociodémographique, dans lequel s’observe la transition culturelle à l’époque où les migrations internationales au départ des Antilles françaises et anglophones s’intensifiaient, suit un schéma expansif. À l’origine, le terme zouk désigne un bal populaire ou une fête privée – autrefois appelée « zouk-party »[24] – permettant de se retrouver en famille ou avec des amis autour d’événements heureux : retrouvailles, mariages, baptêmes, premières communions, début et fin des vacances scolaires, voire simplement, la fin de la semaine. Mais cette musique s’inscrit également dans un schéma séculaire de transmission intergénérationnelle. D’autres genres et styles musicaux l’ont précédé et lui ont légué des caractéristiques essentielles : le phrasé mélodique de la mazouk, le schéma syncopal du tibwa-bèlè, la puissance percussive du gwoka, le tempo rapide des processions carnavalesques comme celle du Mas a Sen Jan[25]. Fusionnant des éléments traditionnels du patrimoine caribéen, cette création originale favorise ainsi la reconnaissance et la démocratisation du génie populaire local grâce au travail d’une génération artistes désireux d’incorporer les « gènes culturels » de leurs prédécesseurs au sein d’un nouveau genre musical, adapté aux goûts de son temps, et instantanément reconnaissable par ses auditeurs.

C’est en effet sur la base d’une tradition communautaire que reposent les fondations du zouk. Les artistes qui en ont conçu l’architecture ont puisé aux sources musicales, historiques et anthropologiques des générations précédentes. Ils se sont inspiré des chansons populaires, traditions carnavalesques, proverbes et anecdotes propres aux Antilles pour donner un ancrage sociologique à leurs textes. Derrière chaque parole, c’est un aspect du quotidien caribéen qui se dévoile, permettant ainsi au citoyen lambda de trouver sa place au sein d’une grande communauté culturelle. Ce faisant, les fondateurs du zouk ont favorisé, grâce à des créations originales et audacieuses, l’autonomisation et la libération des sociétés créoles. Ils ont contribué de manière tangible et durable à l’émancipation mentale espérée par le jamaïcain Bob Marley[26]. Comme les autres genres musicaux de la Caraïbe, avec lesquels il entretient des liens étroits, le zouk s’est enrichi d’apports extérieurs. Sa matrice rythmique et harmonique est fondamentalement diasporique puisqu’elle résulte de la superposition de deux grooves voisins et complémentaires : le bèlè et le ka.

Alternant entre des phases de métissage, au contact d’autres genres musicaux, et d’autres phases de recentrement sur ses fondements historiques, son esthétique musicale s’est complexifiée et métissée au fil du temps. En l’espace d’une décennie, le zouk s’est transmué en synthèse de plusieurs genres musicaux d’origine afro-diasporiques, tout en gardant sa base syncopale mixte martiniquaise et guadeloupéenne. Sur une architecture rythmique stable issue de la rencontre du gwoka et du bèlè, le groove zouk permet d’éprouver l’hybridité et la complémentarité de ces rencontres à travers des créations originales.

Transmissions diasporiques de l’esthétique zouk

La culture zouk au service de la mémoire ancestrale

Du Brésil aux Bahamas, en passant par Trinidad, les Antilles françaises, Saint-Domingue et la Jamaïque, ces sociétés prototypiques étaient connectées à l’Afrique et au reste de la Caraïbe grâce à l’apport de nouveaux esclaves, bossales ou congos. Une fois leur « acclimatation » terminée, ces derniers devaient se trouver une place au sein de la hiérarchie plantationnaire. Leur socialisation s’effectuait par l’apprentissage du créole local et des mœurs acceptées par les planteurs. Toutefois, en dépit des énormes contraintes sociales reposant sur eux, ces nouveaux arrivants ont contribué à faire évoluer l’esthétique musicale des créoles en revivifiant l’africanité de leur mémoire collective. Plus discrète et clandestine est l’appropriation de bribes de cultures européennes écoutées dans le secret, puis réincorporées, sous une forme créolisée, dans le répertoire musical des masses serviles. Aucune autorité morale, religieuse ou intellectuelle ne portera de jugement sur ces pratiques, hormis les colons les considérant utiles au maintien d’un bon état de santé général de leur main-d’œuvre.

En résumé, la culture adaptative ainsi créée demeure nécessairement transitoire, voire fugitive, vu l’état d’urgence permanent régnant sur les plantations. Le fait est qu’aucun esclave ne projette de s’éterniser dans ce type d’espace conçu précisément pour empêcher son épanouissement personnel. Quelle que soit sa condition, celui-ci rêvera toujours de retrouver sa liberté ou, à défaut, d’améliorer son ordinaire par quelque expédient. Aussi faut-il voir dans cette protoculture archétypale le substrat de l’esthétique transaméricaine qui fertilise toutes les strates de la conscience afro-diasporique.

C’est ici qu’intervient la fonction communicative[27] du rythme musical en tant que vecteur d’identité culturelle diasporique et catalyseur de transmission mémorielle. Cette notion est indissociable du rythme fondamental, ce « chaloupé » du zouk, mémoire rythmique et kinesthésique du transbordement, qui nous ramène aux rives de l’Atlantique noir, aux ondulations osmotiques de la mer, à la métaphore de la connexion aquatique évoquée par Gordon Henderson dans la citation en exergue, mais aussi, et surtout, au récit généalogique auquel le sociologue afro-britannique Paul Gilroy rattache « les fruits esthétiques et commerciaux engendrés par la peine et la souffrance[28]. » En tant que musique diasporique, le zouk synthétise les influx des traditions ancestrales, et modernise ce legs trans-générationnel qui « revêt une importance particulière du fait que les musiciens ont pris une part disproportionnée dans la longue lutte pour mettre à l’honneur la créativité, l’innovation et l’excellence dont sont capables les Noirs[29]. »

Le rythme du zouk incarne l’énergie primale reliant les générations par-delà les frontières spatiotemporelles, suscitant ainsi « les complicités, les empiètements, les disséminations, les contaminations linguistiques et les hybridations de résidence[30] » propices à la « constitution d’espaces intimes plus disponibles[31]. » Dans la mesure où ses fondateurs l’ont conçu pour « élaborer un équivalent antillais à la révolution funk ou salsa[32] » – qui fut elle-même issue d’une vague de conscientisation afro-diasporique dans les Amériques –, l’étude de la culture zouk mérite d’être érigée au rang de « projet herméneutique pour la restauration de l’’essence’ ou de l’authenticité culturelle[33]. » Cette pensée entre en cohérence avec le schème d’une connexion souterraine et/ou subaquatique, reliant toutes les communautés diasporiques de l’Atlantique noir, avancé par Gilroy et plus encore avec le concept de « musique diasporique », théorisé par Leroy Jones alias Amiri Baraka dans un article de référence intitulé « Tyrone Jefferson, Connections : Diaspora Music[34].

Esthetique de la blès et de la régénération

Par définition, et par extension, les membres de la grande diaspora des Amériques noires sont porteurs de cette mémoire traumatique transgénérationnelle qui cherche par tous les moyens possibles à s’exprimer depuis des siècles. Le fait est qu’on la considère parfois en termes de rupture, alors même qu’elle évolue dans un continuum d’accessibilité variable. Contrairement aux idées reçues, cette mémoire ne disparaît pas, parce qu’elle se modernise et s’occidentalise en réaction au contrecoup du traumatisme originel, encore appelé blès[35]. En vérité, elle survit et se prolonge dans divers plans d’existence. Feignant de s’éteindre sous le poids de la censure et de la contrainte, elle réapparaît en contexte favorable – et souvent en mode nocturne – tel le ressac d’une marée haute, les contes, mythes et légendes d’origine africaine qui refont surface pendant les veillées. La musique, la danse, les proverbes, les contes, les gestes et inscriptions corporelles se sont agrégés au sein de la culture zouk en une étonnante synthèse, offrant ainsi à chaque membre de la diaspora des perspectives d’affinité esthétique avec les communautés culturelles des autres nations.

L’esthétique caribéenne qui en découle est nécessairement polymodale, transdisciplinaire et trans-générique. Elle se manifeste, sur le plan musical, à travers une analyse comparative des éléments rythmiques idoines aux musiques caribéennes. Le schéma percussif de certaines musiques traditionnelles constitue, de ce point de vue, un critère électif de proximité. Les « racines » du zouk peuvent ainsi être répertoriées dans un éventail d’influences historiquement avérées, comme celle des traditions carnavalesques – le mas a sen jan guadeloupéen, notamment – ou chorégraphiques, comme le bèlè ou la biguine, originaires de la Martinique. L’homologie structurale qui ressort de ces comparaisons suggère une parenté originelle, architecte probable des voies futures de connexion et de régénération intra-diasporiques[36].

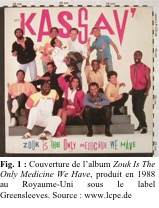

Fig. 3 : Couverture de l’album Zouk Is The Only Medicine We Have, produit en 1988 au Royaume-Uni sous le label Greensleeves. Source : www.lcpe.de

C’est dans cette perspective qu’il convient d’interpréter l’orientation de l’album Zouk Is The Only Medicine We Have (Zouk-la sé sel medikaman nou ni) paru en 1985 dans sa version française sur l’album Yélélé[37]. Le titre de la chanson-phare évoque la « matrice curative » conceptualisée par Jerry W. Carlson au sujet du pouvoir de guérison intrinsèque aux arts de la diaspora afro-caribéenne[38]. Ce n’est pas un hasard si la structure des musiques afro-diasporiques est dialogique, phatique, conative et inclusive, comme le rappelle Paul Austerlitz :

Responsorial structures underlie black Atlantic musics; call-and-response singing is perhaps the most obvious manifestation of this. [E]ven the complex polyrhythms of African drumming are responsorial at their core [;] although Western students of African drumming usually find it easier to play a rhythmic pattern isolated from its ensemble context, the very idea of playing one part alone is foreign to the African sensibility[39].

Ainsi, en écoutant un extrait de « Anancy O, Sari Baba[40] », un chant traditionnel de Big Drum[41], pratique musicale originaire de Carriacou, également pratiquée dans l’île voisine nommée Petite Martinique – et ce n’est pas un hasard–, on retrouvera des traits distinctifs propres au Gran bèlé de Martinique. L’esprit de cette musique « transgresse les tabous et défie les convenances […], favorise le défoulement, permet d’évacuer les tensions et les frustrations menaçant l’harmonie collective[42]».

Le call and response (chant participatif), avec reprise du refrain au ton supérieur, le recours à une base rythmique syncopée en huit temps, l’usage d’un tambour majeur pour donner le contrepoint aux choristes, sont autant d’éléments que l’on retrouve dans les deux musiques. Pour l’exemplarité, un extrait de la partition correspondant aux paroles a été reproduit ci-après.

Fig. 4 : Extrait du chant « Anancy O, Sari Baba », chant traditionnel et rituel originaire de Carriacou enregistré par l’ethnomusicologue Alan Lomax. Le rapprochement avec le rythme du carnaval antillais s’impose. Le schéma rythmique du refrain entre en écho avec celui des premières mesures de « Wep », chanson de Jacob Desvarieux figurant en troisième position dans l’album Majestik Zouk de Kassav’.

Source : http://www.lameca.org/publications-numeriques/dossiers-et-articles/nation-rhythms-in-historical-memory/

Le cas de Carriacou, une petite île voisine de la Grenade occupée par la France de 1667 à 1784, puis cédée aux Anglais après 117 ans de colonisation française, illustre la survivance de l’africanité qui a perduré pendant l’occupation anglaise. Les habitants de Carriacou et de sa voisine, Petite Martinique, constituent un isolat ethnoculturel vivant en quasi-autarcie depuis leur indépendance obtenue en 1972. Le créole à base lexicale africaine et française y a survécu. L’esprit créole y est toujours présent et, de fait, le Big Drum et le Gran Bèlè kat kou[43] partagent une structure polyrythmique basée sur une base métrique de type 3/4 alternant parfois avec une base 6/8. Cette idiosyncrasie distingue les musiques afrocaribéennes des factures rythmiques occidentales classiques, comme le précise Claude Césaire : « [c]’est la période de la polyrythmie qui servira de valeur et non la mesure au sens occidental[44]. »

Fig. 5 : Extrait de partition correspondant à la première période du morceau Anancy O, Sari Baba, obtenu après conversion de fichier audio en partition musicale.

Le mouvement rythmique des musiques afro-caribéennes étant, le plus souvent, porté par des instruments idiophones, on retrouve d’une île à l’autre quelques variantes idiosyncratiques, mais aussi beaucoup de ressemblances. Si le tibwa[45] utilisé dans le Gran Bèlè martiniquais est remplacé par des instruments de percussions métalliques dans le Big Drum (en général, des cuillères), on retrouve dans les deux cas des structures équivalentes sur la partition des percussions claires. Cette classe d’instruments fait partie des idiophones.

Ces premières communautés ne disposaient que de très peu de moyens pour recréer les instruments de musique utilisés dans leurs contrées d’origine. Ils étaient empêchés, de surcroît, de pratiquer leur idiome natif. Un tel scénario aurait été perçu comme une menace directe pour la sécurité des plantations et des économies sucrières. En effet, l’avènement d’une unité sociolinguistique entre esclaves aurait permis à ces derniers de communiquer plus efficacement entre eux, ce qui aurait facilité d’autant les velléités de révolte. Pour autant, les composantes ethniques précitées ont été mises au contact avec d’autres cultures musicales pendant et après la période coloniale, ce qui a favorisé l’apparition de transferts ethno-musicaux. Dès lors, la musique ainsi créolisée a constitué une sorte de lingua franca entre des individus ne parlant pas la même langue et ne pratiquant pas les mêmes cultes. Elle permettait ainsi de communiquer sur un mode esthétique et kinesthésique autour d’un répertoire de mémoires musicales ancestrales. L’exemple précédent montre que les ancêtres fondateurs de la culture panafricaine qui s’est diversifiée en tout point du Bassin Caribéen ont laissé derrière eux un réseau de pistes pour les générations suivantes, dans l’espoir de susciter ultérieurement une connexion de type diasporique, pour peu qu’elles veuillent bien se prêter au jeu des comparaisons et des emprunts.

La volonté de transmettre un patrimoine esthétique, musical et kinesthésique, avant qu’il ne disparaisse sous le coup de la censure ou de la dispersion, est un thème récurrent dans plusieurs travaux ethnologiques et ethnographiques contemporains[46]. Mais son corollaire, la fonction de la transmission non-verbale de l’esthétique musicale afro-caribéenne, mérite qu’une étude approfondie lui soit consacrée. Cela revient à se poser la question de savoir comment et pourquoi cette esthétique évolue vers une sorte de dilution ou tend à se régénérer par un retour aux racines[47]. L’enjeu est tel qu’il s’assimile, sous la plume de Gabriel Entiope, à une condition essentielle de survie pour les cultures musicales et chorégraphiques des Antilles, même si l’auteur semble considérer le stress pré-traumatique comme un facteur de stimulation créatrice pendant la période coloniale :

Le danger, les esclaves vont l’exprimer à travers leurs chants leurs danses. Cette attitude face au danger imminent, n’est-pas, est-il besoin de la préciser, seulement propre aux esclaves, aux noirs, elle est le fait de tous les peuples de toutes les sociétés, à toutes les époques. […] Les esclaves avaient des luttes dansées, en lesquelles on a vu la résurgence de danses guerrières africaines. Ici, comme pour les autres danses, le tambour restait l’élément rythmique fondamental. Combinaison de musique, danse, sport … elles se terminaient le plus souvent en drame avec la mort de l’un des combattants[48].

Favorisant les comportements réactifs, cette culture de l’urgence n’est pas qu’une culture de survie ou de subsistance. Elle participe également à l’éclosion de multiples modalités protectives pour l’ensemble de la communauté. Le même tambour qui rythmait les danses, pouvait également en marquer la fin, tout comme la conque de lambi servait à rassembler des communautés éloignées les unes des autres pour les événements heureux (les mariages, notamment) ou moins heureux (les décès).

Il serait vain de vouloir opérer une césure épistémologique entre les formes traditionnelles de musique afro-caribéenne, telles que le ladja, le bèlè, la calenda, le léwoz, le gwoka, et le zouk qui en est l’héritier direct. L’évolution artistique de musiciens comme Jean-Philippe Marthély, Medhy Custos ou Flo’ témoigne au contraire de la cohérence organique existant entre toutes ces formes de musique qui sont historiquement et esthétiquement liées par des connexions ancestrales. Plus l’influence du terroir est perceptible dans une forme modernisée, plus celle-ci est perçue comme authentique et captive. Loin de ghettoïser ou de subalterniser les formes musicales contemporaines, les formes-mères renforcent leur impact : la voix des ancêtres les habite. À titre d’exemple, on observera que les premières mesures de la chanson « Soley », interprétée par Jocelyne Béroard sont bien, comme le fait remarquer Pierre-Édouard Décimus, adossées à une rythmique percussive tibwa bèlè, soutenue et amplifiée par les riffs introductifs de guitare-basse, eux-mêmes calqués sur le phrasé du tambour bèlè[49].

Le fait est que la chaîne de transmission reliant les musiques rituelles des cultes animiques d’origines bantou ou yoruba aux formes musicales actuelles représente une orientation très prometteuse pour les générations futures de chercheurs. Si certains se sont avancés à dire que le zouk vivait actuellement ses dernières heures[50], au prétexte que la transmission, entre Kassav’ et les générations d’artistes qui lui ont succédé, n’a pas toujours été des plus réussies, la connexion diasporique est désormais établie de part et d’autre de l’Atlantique. En atteste la fondation d’un musée du zouk en Angola par Luis Paolo Da Silva Manuel[51], la publication de deux ouvrages dédiés au genre, la pérennisation d’événements diasporiques comme le Festival International du zouk à Paris, en Martinique et en Guadeloupe, la programmation annuelle du World Creole Music Festival en Dominique, et la tenue de concerts internationaux en Afrique de l’Ouest et aux Etats-Unis. La question centrale qui demeure est de savoir s’il s’agit de reproduire l’exemple du groupe mythique ou d’élaborer d’autres paradigmes esthétiques, d’autres zoukologies, assurant la communication transgénérationnelle entre les patrimoines artistiques des Amériques afro-diasporiques.

Résistance et résilience

Les afrodescendants de la Diaspora des Amériques ont toujours eu soif de justice et de liberté. Les conditions de vie pendant l’esclavage étaient telles que la survie des corps était inenvisageable sans le maintien d’une connexion avec le substrat culturel et religieux d’origine africaine. Ce besoin vital de réappropriation et d’affirmation a suscité toutes sortes d’initiative visant à recréer un espace symbolique et expérientiel communautaire sur l’anti-espace colonial de l’habitation. Ce type d’espace hétérotopique était certes subalterne, mais a joué un rôle considérablement subversif dans la mesure où il hébergeait des créations dissidentes et des foyers de révolte. La danse et la musique sont, de ce point de vue, indissociables, comme le note Gabriel Entiope dans son ouvrage Nègres, danse et résistance :

[…] les esclaves, d’origine ethnique très différente, contre le modèle culturel qu’on leur impose, vont devoir, pour résister, établir leur propre dimension d’existence culturelle, et ainsi donner naissance à ce que nous nommerons une culture d’adaptation à deux faces :

– l’une légale, admise, reconnue et encouragée par les maîtres et le législateur, à caractère festif, préventif, économique … l’autre géré (sic) seulement par les Nègres, illégale parce que clandestine, qui non seulement échappe à l’autorité supérieure, mais aussi la défie[52].

Une esthétique bifrons permutant tour à tour le masque de la résilience avec celui de la résistance permet aux dominés de faire survivre leur ethos culturel. La censure exercée par la force brute n’est d’ailleurs pas absolue. Tandis que l’esprit de résilience nourrit l’imaginaire de formes hybrides et composites, issues de stratégie d’adaptation et de mimétisme, l’esprit de résistance se transmet par l’encodage rythmique et spirituel d’une lutte pour l’émancipation. Aux Antilles françaises comme à Cuba, Porto Rico, Haïti ou Trinidad, la polyrythmie héritée du brassage interethnique des esclaves[53] produit des espaces autres, où la liberté contrainte se transmue en contrainte de liberté. Sans minimiser la portée des processus d’assimilation et de créolisation résultant du contact avec la culture des colons européens, il convient d’apprécier la part prépondérante occupée par la culture des racines africaines dans le développement des musiques afro-diasporiques. L’ethnomusicologue cubain Olavo Alén Rodríguez considère, comme de prime importance, « la recréation faite par ces Africains et leurs descendants de leurs concepts esthétiques et de leurs formes artistiques, au sein desquelles la musique et la danse jouaient un rôle dominant[54]. »

En parallèle d’une recherche d’une esthétique endogène qui veut se réapproprier son capital patrimonial se développe une grande appétence pour la diversité culturelle du monde. Cette double quête se traduit, dans les années 1970, par des échanges transfrontaliers entre la Martinique, la Guadeloupe et l’Europe. Avec la démocratisation des voyages sur de longues distances, les familles séparées par des migrations économiques peuvent envisager de se rassembler.

Eu égard à l’essor des nouvelles technologies d’information, de communication et de création, il semblerait logique si de telles attentes semblent légitimes, les moyens d’y répondre restant à redéfinir pour être en phase avec l’esprit du temps.

Or, aux Antilles françaises, comme dans le reste de la Caraïbe, les afrodescendants vivent dans un paradoxe permanent. Taraudés entre le désir d’appartenir à la mère-patrie française et le complexe de couleur[55], ils éprouvent constamment la « sensation bizarre[56] » que le sociologue panafricaniste W.E.B. Dubois appelle la « double conscience », ou « sentiment de constamment se regarder par les yeux d’un autre, de mesurer son âme à l’aune d’un monde qui vous considère comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié méprisante »[57]. Le diagnostic posé en 1904 reste encore d’actualité :

Le Noir est une sorte de septième fils né avec un voile et doué d’une double vue dans ce monde américain –un monde qui ne lui concède aucune vraie conscience de soi, mais qui, au contraire, ne le laisse s’appréhender qu’à travers la révélation de l’autre monde[58].

Passée au crible de la culture, de l’histoire et de la « race », l’assimilation de la culture zouk au sein des curriculums permettrait alors d’estimer le degré d’intégration des antillo-guyanais dans l’espace national. Mais le chemin restant à parcourir dans ce domaine demeure considérable, malgré la ferveur du militantisme culturel affichée lors de la fameuse marche du 23 mai 1998, qui aboutira à la promulgation de la loi Taubira. Ce type d’initiative participe d’une logique de réparation symbolique, mais ne suffit pas à « émanciper » le peuple de « l’esclavage mental ». Ainsi, nombreux sont les électeurs domiens à décliner l’indépendance quand l’option leur est proposée par voie de référendum. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les populations ultramarines d’Amérique ont gardé le souvenir des pénuries endurées, sous l’administration pétainiste du fameux Amiral Robert. Personne n’a envie de revivre de telles privations. Depuis 1946, la Martinique et la Guadeloupe ne sont plus des colonies, mais des Départements d’Outre-Mer (DOM). Dans l’inconscient collectif, ce changement de statut institutionnel se traduit par une profonde contradiction entre, d’une part, les aspirations populaires à la liberté, l’égalité et la fraternité promises par la devise républicaine et, d’autre part, le fait de demeurer sous la tutelle d’une nation colonisatrice qui occupe encore certains territoires africains, et, continue d’en exploiter les ressources et les habitants, comme elle le fit avec les affranchis au lendemain de l’abolition.

Comme le titre du morceau « An ba chenn » composé et interprété par Patrick St-Éloi le suggère, la mémoire collective pan-caribéenne garde toujours la trace trans-générationnelle de l’esclavage et de la colonisation, traumatismes qui n’ont pas encore fait l’objet de réparations[59]. À cela s’ajoute la frustration de l’insularité, l’exigüité du territoire et la conscience d’un avenir limité. L’expression publique de la liesse populaire, par le biais de la musique et de la danse, constitue, à la fois, un exutoire et un unificateur social. Par excellence, la performance collective en plein air qui rassemble les gens de tous âges et conditions, c’est le carnaval. À travers ses défilés, et déboulés, cette énergie bouillonnante et fédératrice impulse régulièrement dans l’espace public l’appel à la remémoration du corps social.

Pour le jeune Pierre Édouard Décimus, né à Pointe-à-Pitre en 1947 – soit juste une année après la départementalisation – les mas a Sen Jan (ndlr : défilés en l’honneur de Saint Jean) cristallisent le charme de la spontanéité et la magie du carnaval. Il en oublie même les commissions et services à rendre à sa mère en une forme performative inclusive, dans n’importe qui peut participer. Grâce au travail pionnier du groupe Kassav’ qui voit le jour en 1979, avec la production de son tout premier album Love and Ka Dance[60], ce nouveau genre musical fait ses premiers pas dans le monde du show business, sous la houlette de ses deux premiers pères fondateurs, Pierre-Édouard Décimus et Freddy Marshall, qui s’en adjoignent un troisième, en recrutant un guitariste confirmé Jacob Desvarieux.

L’enregistrement de ce premier disque est mené à bien au Studio Johanna situé à Bagnolet, en banlieue parisienne, sous la direction artistique de Freddy Marshall et grâce au talent d’arrangeur de Jacob Desvarieux[61]. S’il est incontestable que Love and Ka Dance est une œuvre pionnière, il faut reconnaître qu’elle hérite de toutes les expériences précédentes acquises par ses contributeurs dans d’autres formations musicales. La trajectoire de Pierre-Édouard Décimus en donne un exemple d’articulation. En collaborant d’abord avec les Vikings de la Guadeloupe, puis avec le groupe dominiquais Exile One et la chanteuse Ophélia, il s’est constitué une solide formation artistique. C’est en s’appuyant sur cette base qu’il pourra par la suite s’associer avec Jacob Desvarieux, un afropéen d’origine guadeloupéenne, né à paris en 1955. Animé du même « esprit de respect mutuel » et de solidarité, Pierre-Édouard Décimus s’engage alors dans le projet très ambitieux de créer un genre authentiquement caribéen pouvant rivaliser avec le funk ou la soul, à l’époque où la plupart des groupes antillais choisissent de maintenir la tradition ou de suivre l’exemple des grands courants musicaux du moment.

Le musicien guadeloupéen reconnaît d’ailleurs la dette que sa « formation musicale, esthétique et humaine[62] » lui vient des Vikings, l’un des groupes caribéens les plus influents des années 1970[63]. Après avoir codirigé le groupe Les Vikings de la Guadeloupe aux côtés du Marie-galantais Camille Soprann’ Hildevert, et accompagné le chanteur dominiquais Gordon Henderson, il entend mettre à profit les acquis de ce compagnonnage diasporique dans une autre configuration, et développer ainsi une tonalité artistique novatrice, synthétisant les multiples apports issus de la tradition et des expérimentations formelles de la décennie. En sa qualité de bassiste et leader, Pierre-Édouard vient de prendre la décision de fonder avec Marshall et son frère Georges, une musique véritablement diasporique. L’initiative fera des émules.

Le potentiel de connectivité diasporique du zouk

Le challenge d’une construction épistémique nouvelle

En dépit de quelques contributions significatives, mais souvent éparses, l’histoire de la musique populaire aux Amériques francophones reste encore à écrire[64]. D’un point de vue épistémologique, elle reste encore le parent pauvre de la science historique et anthropologique, même si de nombreuses sources primaires sont disponibles[65]. Les archives des instituts locaux et nationaux, voire internationaux, ne manquent pas de ressources. Quelques chapitres sont consacrés à cette question dans certains ouvrages collectifs portant sur les musiques populaires caribéennes. Pour aussi intéressantes et fouillées que ces études isolées puissent être, elles témoignent de par leur dispersion, et leur lieu de publication, le manque d’intérêt académique pour les cultures populaires ultramarines dans l’espace épistémique français[66].

Les collections particulières et privées constituent une discographie considérable qui pourrait permettre de retracer l’évolution de cette culture artistique depuis l’avènement des Vikings de Guadeloupe jusqu’aux productions les plus récentes[67]. Ce qui fait actuellement le plus défaut dans le champ de la connaissance scientifique, c’est un opus conséquent et fédérateur permettant à toutes les générations qui ont grandi avec le zouk de se remémorer les étapes les plus significatives de sa maturation pour mieux se situer chronologiquement et culturellement par rapport à cette musique relativement jeune qu’on dit pourtant déjà être passée de mode. Hormis l’étude conséquente de Gérald Désert[68], il n’existe pas encore, à l’heure actuelle, une histoire générale du zouk qui ferait le lien entre les générations qui se sont succédé sur plus de quarante ans. Or, l’enjeu d’un tel inventaire est justement de favoriser la pérennisation d’une mémoire collective endémique à l’aire géoculturelle appelée « la Caraïbe ». Le présent ouvrage devrait contribuer de façon substantielle à combler cette carence, et assurer ainsi un trait de continuité entre les générations.

Il est probable que si les institutions sociales, économiques et culturelles relèvent le défi d’une institutionnalisation pérenne de la culture zouk, et qu’elles se coordonnent pour passer à l’acte, l’avenir de cette esthétique endogène sera préservé. Une école caribéenne, ou un institut diasporique du zouk – à l’image des nombreuses écoles de samba et de lamba-zouk florissant au Brésil et dans le reste du monde – constituerait une des premières pierres d’un édifice culturel qui n’aspire qu’à voir le jour. La reconnaissance est également une affaire de citoyenneté.

Zouk et citoyenneté diasporique

Si dans sa facture actuelle, le zouk représente un des piliers de l’écologie culturelle caribéenne, c’est parce qu’il rayonne, depuis ses soubassements historiques jusqu’à ses variantes contemporaines les plus métissées, en qualité d’unificateur socio-identitaire. Jocelyne Guilbault le considère comme une « force contemporaine majeure dans le champ des musiques populaire[69] » qui contribue à « façonner le changement économique, politique et social[70] ». Il représente pour la diaspora américano-caribéenne un socle de la modernité créole, un agent essentiel de l’esthétique transaméricaine. Se connecter au soubassement du groove zouk, c’est faire acte de citoyenneté diasporique[71] grâce et à travers la culture zouk. C’est marquer son appartenance à une communauté culturelle qui se connecte aux mêmes sources que le jazz, le compas, la salsa, le merengue, la cadence-lypso et le bouillon.

Connexions inter-artistiques

Ainsi, quand Pierre-Édouard Décimus, membre fondateur du groupe Kassav’, fait ses premiers pas de bassiste dans l’antre de la musique diasporique caribéenne, au début des années 1970. En tant que co-fondateur des Vikings de la Guadeloupe, il bénéficie d’une formation musicale, culturelle et humaine déjà fort appréciable qui s’étoffe au contact d’autres artistes anglophones, tel le tromboniste Bill Thomas[72], originaire de Trinidad, et Herbert « Happy » Lewis, un trompettiste natif d’Antigua.

Décimus a très vite compris que le chemin tracé par le Marie-galantais Camille « Sopran’n » Hildevert présageait un avenir forcément pan-caribéen et diasporique. Dans la mesure où les marchés et publics se trouvent désormais dans les mégapoles du monde occidental – Paris, New York et Miami, entre autres – la mobilité et la capacité à former des partenariats internationaux s’avèrent essentielles pour asseoir la réputation et la prospérité des musiciens antillais. De fil en aiguille, au gré des tournées et des rencontres, des perspectives de collaboration et des plans d’affaires se précisent. Toutes ces connexions aboutissent à des projets d’association entre groupes, voire à des transferts de musiciens. L’exemple qui l’illustre le mieux, à vingt ans d’intervalle, est probablement celui de Jean-Claude Naimro, pianiste-chanteur de Kassav, coopté en 1993 au sein de Genesis, le célèbre groupe de world music créé par Peter Gabriel, pour entamer une série de tournées de concerts internationaux autour du monumental Secret World.

Fig. 6 : Couverture de l’album Human Cause II, composé par Herbert Lewis. Source : https://ekayprestations.com/happy-lewis-human-cause-vol-ii/

À une autre échelle, la trajectoire de certains musiciens ayant collaboré avec les Vikings, Exile One ou Kassav’ est emblématique de la connectivité musicale reliant les îles de l’archipel caribéen, tout en favorisant une relation diasporique de proximité. Happy Lewis fait partie de ceux-là. Son père, qui était chef de fanfare militaire, lui a tout appris du métier, en théorie comme en pratique. Puis, il l’a laissé voler de ses propres ailes, le talent n’attendant pas le nombre des années. Alors qu’il n’avait que dix-huit ans, Herbert s’est retrouvé dans un défilé carnavalesque à Basseterre (la capitale d’Antigua) avec un orchestre de huit musiciens jouant des instruments à vent sous sa direction. Le jeune musicien est alors approché par Keith « Iouwata » Paul, un talentueux pianiste d’origine guyanienne, alors chargé par Décimus de recruter un trompettiste de qualité.

Etant l’un et l’autre anglophones, la communication s’établit facilement entre les deux hommes. Un contrat est proposé. Enthousiasmé par la proposition, Happy accepte de quitter son île natale pour rejoindre sa nouvelle équipe localisée quelques milles plus au sud :

That was it. And I left my home and I came to Guadeloupe without knowing how to speak one word in French. But music is universal, so to speak, you know, you have to play. That’s 45 years ago. That’s quite a long time. And I spent quite a few years in the Vikings, maybe about 7 or 8 years. We played together with Pierre-Édouard and those guys. And then I moved on, my music took me where it was supposed to take me. It takes me where it takes me. So I had some beautiful days playing with the Vikings which was the number one band here[73].

Mais Herbert Lewis – surnommé le « Miles Davis caribéen[74] » – est avant tout un jazzman de formation classique. Ses orientations personnelles le conduisent à se séparer du groupe pour fonder le sien, sur l’exemple de Keith Paul qui formera en 1977, même si jouer avec les Vikings – l’un des groupes les plus reconnus dans les années 1970 – représentait pour l’époque une marque de distinction dans la communauté artistique de la région. L’orchestre s’est en effet produit avec succès à plusieurs reprises dans les îles de la Caraïbe et dans le plateau des Guyanes. Comme le rappelle Pierre-Édouard Décimus, le concert donné à Panamaribo, au Surinam, est une pièce d’anthologie[75]. Mais il ne faut pas oublier qu’en plus des sonorités carnavalesques propres au terroir antillais, l’influence du funk, dans les années 1960, joue un rôle déterminant chez les musiciens de la Caraïbe anglophone et francophone. À l’époque, il n’est pas encore question de zouk, mais plutôt de Kadans, qui évolue parfois en kadans-rampa, un style musical inspiré de la musique haïtienne, repris par Simon Jurad, à qui l’on attribue parfois la paternité du zouk[76]. Ce modèle a vite fait de se répandre dans l’ensemble de l’archipel caribéen.

Conclusion

En définitive, c’est dans un contexte transculturel, transdisciplinaire et transgénérationnel que se développe la conscience diasporique liée à la culture zouk. La connectivité diasporique qui s’instaure entre les îles est non seulement le fait de la proximité géographique et des affinités pour les musiques noires des Amériques, mais aussi, du besoin de transmission, voire de filiation. Si, comme le déclare Pierre-Édouard Décimus, « [l]e groupe Exile One a pris naissance à partir des Vikings[77] », le respect pour les générations antérieures constitue déjà un legs en soi : « Cette éducation que nous avons reçue de nos parents nous a permis d’entretenir des relations constructives entre nous et de progresser dans le respect mutuel[78]. »

C’est en capitalisant sur son expérience propre acquise au sein du groupe marie-galantais, Vickings de la Guadeloupe[79], mais aussi en s’inspirant de Tabou Combo, de la musique traditionnelle guadeloupéenne, du funk, de la soul et du combo antillais (la Sélecta et la Perfecta), que Pierre-Décimus aura les bases et outils nécessaires pour creuser avec son frère Georges, les sillons d’une culture musicale fondamentalement nourricière comme le suggère le nom du groupe Kassav’.

En l’espace de deux décennies, le zouk s’est retrouvé propulsé à l’avant-scène de la world music, devenant grâce aux nombreux concerts internationaux du groupe musical promoteur majeur de l’esthétique caribéenne, hybride et « contagieuse[80] », alliant les paradigmes de la tradition et de la modernité. Son modèle sera vite exporté de la France hexagonale vers la Caraïbe, l’Afrique, les Etats-Unis et l’Asie. Tel une spore planant dans la stratosphère, le zouk a essaimé en direction de maintes contrées où ses harmoniques puissantes et subtiles eurent tôt fait de séduire un public d’abord captif, devenu de plus en plus fidèle au gré des rencontres, concerts et publications. De fait, il s’est ramifié au fil des générations en une constellation d’influences stylistiques, phraséologiques et rythmiques très diversifiées. Cette musique est devenue une musique diasporique, au sens où l’entend Yvonne Daniel[81]. Si ses racines se trouvent dans plusieurs aires géoculturelles distantes les unes des autres, la musique zouk remplit aujourd’hui le rôle d’unificateur culturel, et fait désormais partie des musiques afro-diasporiques planétaires. L’hybridité en est la marque de fabrique, mais pas la marque déposée.

Il existe à ce jour une multiplicité de nations où l’on crée, joue, danse et chante du zouk. Le Japon, le Brésil et les Etats-Unis en font partie, au même titre que les autres nations de la Caraïbe. Toutefois, notre attention a été retenue par la montée en puissance de la mouvance Zouk-RnB depuis le milieu des années 1990. Cette culture est héritière d’un long parcours, fait d’exils et de reconnexions, d’emprunts et d’innovations, de familiarisations et de défamiliarisations, en écho avec les paroles du morceau « Exil ».

| Nou ja maché an tout koté | Pour marcher, nous avons marché |

| Ni lontan nou ka vwayajé | Et pendant longtemps, voyagé |

| Dépi tan-an nou ka drivé | Tout ce temps, passé à errer |

| Atjèlman nou la nou rivé | Et maintenant nous sommes arrivés |

| Jòdijou nou ké janbé dlo-a | Aujourd’hui, nous allons au-delà |

| Nou ja konnèt tout péyi | Connaissant déjà tous les pays |

| An vyé chanson ka di : man pa moun lòt bò, man sé moun isi | C’est une vieille chanson qui dit : je ne suis pas de l’autre bord, je suis d’ici[82] |

Cette culture a bien plus de quarante ans, car les peuples de la Caraïbe et des Amériques la portaient déjà en gestation, si bien que Miles Davis voit dans le zouk une perspective d’avenir des musiques diasporiques : “Je pense que la musique de Prince pointe vers le futur, cette musique-là et aussi beaucoup de ce qu’ils font en Afrique et dans la Caraïbe. Les gens comme Fela du Nigeria ou Kassav’ des Antilles[83]. […]”. Son influence se décèle même dans les finales de concerts internationaux, l’un des exemples les plus remarquables de son rayonnement étant fourni par la performance époustouflante de la section de cuivre invitée au concert du groupe UB40 en 2017 à Santiago du Chili. Ce qui est encore plus remarquable, c’est qu’Alistair Cambpell, le leader du groupe, laisse la scène aux musiciens. Son geste suggère que l’avenir du reggae et des autres musiques-mères est lié à celui du zouk. En vérité, cette création instrumentale originale et inédite porte l’empreinte du « zouk » dans l’esprit, la sonorité et l’intention. Une vidéo de cette performance a été mise en ligne sur Youtube depuis[84]. Elle a déjà été visionnée par près de 700 000 personnes, ce qui montre bien, si besoin était, que la récurrence de ce type d’emprunts au zouk corrobore la vision prémonitoire de Miles Davis :

Quelqu’un m’a dit récemment que Prince pensait à déplacer une de ses opérations vers un coin à l’extérieur de Paris pour qu’il puisse absorber une bonne partie de ce qui s’y passe. Voilà pourquoi je dis qu’il est l’un des principaux musiciens d’aujourd’hui qui montrent le chemin de l’avenir. Il comprend que le son doit s’internationaliser ; c’est déjà en route[85].

Le colloque international l’a bien montré : la culture zouk dépasse le cadre des nations et rassemble les membres de la diaspora panafricaine et panaméricaine. Façonnant sans cesse de nouveaux gènes culturels au creuset de l’hybridité, le zouk participe ainsi à l’émergence d’une conscience diasporique. S’étendant à l’échelle de la planète, cette culture cosmopolite transcende aujourd’hui les frontières géographiques de l’insularité. Son esthétique transnationale fédère la diaspora américano-caribéenne qui embrasse une grande diversité d’origines et d’influences. Et si elle donne parfois l’impression de se disperser – comme on est en droit de l’attendre de toute entité diasporique – l’essence du zouk ne se perd pas. Elle se distille et se ramifie.

Références bibliographiques

Aparicio Frances R. & Jaquez Cándida F., Musical Migrations: Transnationalism and Cultural Hybridity in Latino/a America, Volume I, New York: Palgrave Macmillan, 2003, 224 p.

Association AM4, Tradition Danmyé-Kalenda-Bèlè de Martinique – Tibwa & Tanbou déjanbé, Tome 1, Fort-de-France : K. Editions, 2012, 149 p.

Audebert Cédric & Calmont André (dirs.), Dynamiques migratoires de la Caraïbe, Paris : Karthala, 2007, 399 p.

Aumis Alain, « Spécial Kassav », France-Antilles (Martinique), 30 mai 1987, p. 16-18.

Baraka Amiri, Digging: the Afro-American Soul of American Classical Music, Berkeley: University of California Press, 2009, 438 p.

Bhabha Homi, Les lieux de la culture, Paris : Payot et Rivages, 2019. 478 p.

Bonniol Jean-Luc, La couleur comme maléfice. Une illustration créole de la généalogie des Blancs et des Noirs, Paris : Albin Michel, 1992, 304 p.

Davis Miles, Miles: the Autobiography, New York: Touchstone/Simon & Schuster, 2011. 441 p.

Daniel Yvonne, Caribbean and Atlantic Diaspora Dance: Igniting Citizenship, University of Illinois Press, 2011, 296 p.

Désert Gérald, Le Zouk : genèse et représentations sociales d’une musique populaire, Paris : Éditions Anibwe, coll. « Liziba », 2018, 174 p.

Desrosiers Joël, Métaspora : essai sur les patries intimes, Montréal : Éditions du Triptyque, 2013, 347 p.

Dicale Bertrand, Ni noires ni blanches : histoire des musiques créoles, Paris : Cité de la musique – Philharmonie de Paris, 2017, 298 p.

Donnat Olivier & Tolila Paul (dirs.), Le(s) public(s) de la culture, Paris : Presses des Sciences Po, 2003, 393 p.

Douville Olivier & Galap J. (dirs.), Anthropologie et clinique : recherches antillaises, Paris : L’Harmattan, 2003, 276 p.

Dubois W. E. B., Les Âmes du peuple noir, Paris : La Découverte, 2007, 350 p.

Entiope Gabriel, Nègres, danse et résistance. La Caraïbe du XVIIͤ au XIXͤ siècle, Paris, L’Harmattan, 1996, 292 p.

Faes Géraldine & Smith Stephen, Noir et Français !, Paris : Hachette Littératures/Editions du Panama, 2006, 445 p.

Fernández Olmos Margarite & Paravisini-Gebert Lizabeth, Healing Cultures: Art and Religion as Curative Practices in the Caribbean and its Diaspora, New York: Palgrave Macmillan, 2001, 236 p.

Gilroy Paul, L’Antlantique noir. Modernité et double conscience, Cahors : Éditions Cargo, 2003, 333 p.

Grenier Line et Guilbault Jocelyne, « Créolité and Francophonie », Music: Socio-Musical Repositionings Where It Matters, repercussions, vol. Spring-Fall, 1990, pp. 351-395.

Guilbault Jocelyne, Averill Gage, Édouard Benoit & Gregory Rabess, Zouk: World Music in the West Indies, Chicago: University of Chicago Press, 1993, 332 p.

ICFC, « Diaspora, migration, voyage. » Répertoire de musiques caribéennes, Pointe-à-Pitre : IFCC/AEC/LAMECA, 2015.

James C. L. R., The Black Jacobins, London, Secker & Warburg, 1938, 418 p.

James C. L. R., Beyond a Boundary, London, Hutchinson, 1963, 255 p.

Lefrançois Frédéric, « The Hybridity of Caribbean Aesthetics », communication présentée à la journée d’études internationale Métissages’ : chercher, penser, créer et dire la culture, Schoelcher : Université des Antilles/CNRS/OIC RM U. Laval, 4 juin 2018.

Lefrançois Frédéric, « La transmission de l’esthétique caribéenne », Colloque international La transmission dans la Caraïbe, Bordeaux : Université Bordeaux-Montaigne, 6 avril 2019.

Leymarie Isabelle, Du tango au reggae : Musiques noires d’Amérique latine et des Caraïbes, Editions du Jasmin, 2016, 510 p.

Livet Pierre, « Qu’est-ce qu’une action? », Paris, Vrin, coll. Chemins philosophiques, 2005, 122 p.

Manuel Peter, Popular Musics of the Non- Western World: An Introductory Survey, New York: Oxford University Press, 1988, 318 p.

Martin John Angus, Joseph Opala & Cynthia Smith, The Temne Nation of Carriacou: Sierra Leone’s Lost Family in the Caribbean, Chattanooga, Tennessee: Polyphemus Press, 2016, 67 p.

Maximin Daniel, Les fruits du Cyclone, une géopolitique de la Caraïbe, Paris, Le Seuil, 2008, 221 p.

Munro Martin, Different Drummers: Rhythm & Race in the Americas, Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 2010, 504 p.

Romnen Timothy, « Créolité, (Im) Mobility, and Music in Dominica », The Journal of Musicology, vol. 32, n°4, p. 558–59.

Rossignoli Sabina, Diasporic identification and gender construction in the Caribbean nightlife of Paris, Thèse de doctorat, Université de Paris 8, 368 p.

Winders J. A., « Le Français dans la rue: Caribbean Music, Language and the African Diaspora », in Aparicio et al., Musical Migrations: Transnationalism and Cultural Hybridity in Latino/a America, Volume I, New York: Palgrave Macmillan, 2003, p. 69-80.

Références discographiques

Béroard Jocelyne, « Siwo », Siwo, Label GD Productions, 1986.

Exile One, « Fista », Exile One’s Complete Collection – Volume One, Barclay/Musicrama, France, 1976/1997.

Floro Gilles, « Spiritual », disque vinyle, Poli Disc – LM 6098-1, France, 1992.

Kassav, « Love and Ka Dance », disque vinyle, FM Productions – FM 001, France, 1979.

Kassav, « Love & Ka Dance », disque vinyle, Chancy Records and Tapes – CR/LP 7987, Etats-Unis, 1980.

Kassav, « Lagué Mwen », disque vinyle produit sous le label FM – Guadeloupe, 1980.

Kassav, « Vini Pou », disque vinyle produit sous le label Epic – EPC 460619 1, Europe, 1987.

Kassav, « Zouk Is The Only Medicine We Have », disque vinyle, label Greensleeves Records – GRED 701, Royaume-Uni, 1988.

Kassav, « Majestik Zouk », album CD, label Columbia – COL 465494 2, France, 1989.

Kassav, « Un Toque Latino », album CD, label Columbia – COL 491500-2, France, 1998.

Les Viking, « Boum Vacances », disque vinyle produit sous le label Aux Ondes – RCG 10002, France, 1967.

Marley Bob and the Wailers, « Redemption Song », Label Island Records – 102 889, Allemagne, 1980.

Monnerville Jean-Marc alias « Kali », « L’Histoire du zouk », album au format Compact Disc, Hibiscus Records, Martinique, 1996.

N’Goma Olivier, « Bane », album CD, Noli Productions – 53 171, France, 1985.

Paul Keith, Keith Paul and his G.T. « Boom Band », disque vinyle produit sous le label Henri Debs International – HDD 591, France, 1977.

Shoogar Combo, #A2.3, Vinyle Le Malouk Vol. 6, Label Cine Record Corp., Haiti, 1983.

Vincent Franky, Franky Vincent avec les Vikings de la Guadeloupe, disque vinyle produit sous le label 3A Production – 3A 195, France, 1981.

Références filmiques et vidéographiques

Fulani Ifeona, « Feminizing Caribbean Cultural Studies: Women and Music in the Transnational Caribbean », communication présentée au Séminaire international : Enjeux civilisationnels des arts et littératures postcoloniaux, Schoelcher : CRILLASH, 24 juin 2016, permalien : http://www.manioc.org/fichiers/V16162

Palcy Euzhan, « Siméon », Saligna Production, France 2 Cinéma, Club d’Investissement Média, France, 1992.

Entretiens

Boutant Christian & Lefrançois Frédéric, Rétrospective sur les origines du zouk, Entretien téléphonique réalisé le 20 décembre 2019.

Décimus Pierre-Édouard & Lefrançois Frédéric, Les soubassements anthropologiques du zouk, Entretien téléphonique réalisé le 2 décembre 2019.

Lefrançois Frédéric & Herbert « Happy » Lewis, Insights on Zouk and Caribbean Music, Entretien téléphonique réalisé le 2 décembre 2019.

Références web

Berthod Anne, « Le zouk est passé de mode’ ? Qu’importe, Kassav continue de remplir des stades », Télérama, Article en ligne du 22 mai 2016 consulté le 9 octobre 2019 à l’adresse : https://www.telerama.fr/sortir/le-zouk-est-passe-de-mode-qu-importe-kassav-continue-de-remplir-des-stades,142762.php

Boogie Barry, « Kassav-Africa », Extrait audio de l’album « Africa de Kassav’ », consulté lé 17 novembre 2019 à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=koAJPOh4-dI

Castelli Italo, « UB40 – Red Red Wine (Santiago-Chile 2017) », Vidéo mise en ligne le 9 octobre 2017 et consultée le 17 mai 2019 à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=VtOcj4wqdSE

Delhaye Eric, « Le succès international de Kassav’ le prouve : le zouk, c’est du sérieux », Télérama, article en ligne consulté le 23 mai 2019 à l’adresse : https://www.telerama.fr/sortir/le-succes-international-de-kassav-le-prouve-le-zouk,-cest-du-serieux,n6247584.php

Jellynote.com, « Kassav », document en ligne, page web consultée le 16 août 2019 à l’adresse: https://www.jellynote.com/en/artist/kassav/2584

Lefrançois Frédéric, « Diasporas des Amériques », Carnet de recherches consultable en ligne à l’adresse : diasporasdesameriques.wordpress.com

https://www.discogs.com/Keith-Paul-His-GT-Boom-Band-Keith-Paul-His-GT-Boom-Band/release/3570970

Pareles John, « Zouk, a Distinctive, Infectious Dance Music », New York Times, numéro du 29 mai 1988, en ligne, https://www.nytimes.com/1988/05/29/arts/recordings-zouk-a-distinctive-infectious-dance-music.html [consulté le 19 juillet 2019].

Pareles John, « In Performance : Pop », numéro du 26 juillet 1994, en ligne : https://www.nytimes.com/1994/07/26/arts/in-performance-pop-770868.html [consulté le 19 octobre 2019].

Pujar Kelly, « Kassav’ : il y a 40 ans naissait le zouk », Article en ligne, https://la1ere.francetvinfo.fr/kassav-il-y-40-ans-naissait-zouk-699660.html [consulté le 17 décembre 2019].

•••••••••••

[1] Dans son ouvrage intitulé Le zouk : genèse et représentations sociales d’une musique populaire, paru en 2018 aux éditions Anibwe, Gérald Désert fait le double constat d’une polysémie et d’une multiformité quant à l’usage du terme. Désignant tantôt la musique, la danse, l’esprit, l’esthétique et le groove – notion indéfinissable tant elle relève de l’expérience sensible fondamentale – le zouk est une émanation de « l’état d’âme antillais », tout autant qu’une « manière d’être de type existentiel et non essentiel […] qui se caractérise par une attitude plus naturelle et instinctive, insolite et imprévisible, labile et rituelle, en phase avec elle-même » (Désert, 2018, p. 44).

[2] Line Grenier et Jocelyne Guilbault, « Créolité and Francophonie », Music: Socio-Musical Repositionings Where It Matters, repercussions, Spring-Fall 1990, pp. 374-378.

[3] Génération d’Antillais qui ont quitté la Martinique et la Guadeloupe à partir de 1963, pour éviter le chômage et les conflits sociaux, après l’effondrement de l’économie sucrière, en émigrant vers l’Hexagone via le programme du Bureau d’Insertion et de Migration des Départements d’Outre-Mer.

[4] James A. Winders, « Le Français dans la rue: Caribbean Music, Language and the African Diaspora », Musical Migrations, Vol. 1: Transnationalism and Cultural Hybridity in Latino/a America, New York & Basingstoke, 2003, p. 69. Winders s’appuie sur sa propre découverte de la musique afro-caribéenne à Paris, pour avancer la thèse d’une « présence antillaise », renforcée dans la capitale française, grâce au zouk et au rôle fédérateur du groupe Kassav’.

[5] ICFC, Diaspora, migration, voyage : répertoire de musiques caribéennes, Pointe-à-Pitre : IFCC/AEC/LAMECA, 2015, p. 16.

[6] Cédric Audebert, « L’immigration caribéenne aux Antilles françaises : des modes d’insertion différenciés », A. Calmont et C. Audebert (dirs.), Dynamiques migratoires de la Caraïbe, Paris : Karthala, 2007, p.169-179. Audebert évoque principalement l’émigration haïtienne vers New-York et la Floride. La musique compas de ces années fait souvent référence à l’expérience migratoire, comme le montre l’exemple emblématique de « Lèlène Chérie » du Groupe Shoogar Combo, #A2.3, Vinyle, Le Malouk Vol. 6, Label Cine Record Corp., Haiti, 1983.

[7] Ibid., p.169-179.

[8] C. L. R. James, Beyond a Boundary, London, Hutchinson, 1963.

[9] C. L. R. James, The Black Jacobins, London, Secker & Warburg, 1938.

[10] Daniel Maximin, Les fruits du Cyclone, une géopolitique de la Caraïbe, Paris, Le Seuil, 2008, p. 17.

[11] Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 1997, p. 170.

[12] Olavo Alén Rodríguez, « Les traditions de percussion caribéennes et leur patrimoine africain », texte d’une conférence prononcé pour la première fois à la CIDMUC de la Havane en 2003, puis repris lors de la 2ème édition du Séminaire d’ethnomusicologie caribéenne (juillet 2005 – Sainte-Anne, Guadeloupe) Laméca / Festival de Gwoka de Ste Anne / DAC Guadeloupe. Document en ligne consulté le 17 juin 2019 à l’adresse : http://www.lameca.org/publications-numeriques/dossiers-et-articles/les-traditions-de-percussion-caribeennes-et-leur-patrimoine-africain.

[13] Entretien téléphonique avec Freddy Marshall (non publié).

[14] Freddy Marshall est également le gérant actuel de la société de production Karaïbe Music située à Moudong en Guadeloupe.

[15] Kassav’, « Love & Ka Dance », disque vinyle, Label Chancy Records and Tapes – CR/LP 7987, Etats-Unis, 1980.

[16] John Pareles, « In Performance : Pop », Numéro du 26 juillet 1994, en ligne : https://www.nytimes.com/1994/07/26/arts/in-performance-pop-770868.html [consulté le 19 octobre 2019].

[17] La chanteuse américaine Vivian Prince a été active sur la scène disco dans les années 1980 à New York. L’un de ses morceaux les plus connus est « Gotta Get a Hold on You » paru en 1982, puis intégré à compilation Ladies of the 80’s produite par Roy Ayers. La connexion avec le groupe Kassav’ a été rendue possible par l’intermédiaire des frères Chancy.

[18] Paroles reconstituées après écoute du morceau extrait du disque LP (édition 1979). Pour s’en faire une idée, une version digitale est consultable en ligne à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=koAJPOh4-dI.

[19] Groupe de gwoka constitué d’A. Cazako, A. Merovil, F. Cazako, H. Gustarimac, H. Lami, J. Ceraphe, J. Solino, L. Cazako, L. Gustarimac, R. Hotin, R. Noel.

[20] Motif rythmique.

[21] Julien Trésor, « Lexique du carnaval : musiques et instruments lors des défilés », https://guadeloupe-actu.com/lexique-carnaval-musiques-instruments-lors-defiles/, page web consultée le 14 juillet 2019. L’auteur avance la définition suivante : « [f]ormule utilisée pour caractériser les « Gwoup a po » qui prétendent jouer une musique qui trouve son origine dans la musique d’un groupe de Pointe-à-Pitre appelé « Mas a Senjan » du nom d’un de ses dirigeants de l’époque, Victor Emmanuel Bernadin Germain dit Saint-Jean ».

[22] Bertrand Dicale, Ni noires ni blanches : histoire des musiques créoles, Paris : Cité de la musique – Philharmonie de Paris, 2017, p. 184.

[23] Ibid., p. 190.

[24] Propos de Pierre-Édouard Décimus prononcé lors des échanges entre les conférenciers et le public, au colloque international « Le Zouk : trajectoires, imaginaires et perspectives », à l’Hôtel de Ville de Schoelcher, le jeudi 20 juin 2019. L’enregistrement vidéo de son intervention est consultable en ligne sur Manioc.org

[25] Ibid.

[26] La dimension diasporique du reggae popularisé par Bob Marley dans les années 1970 est relayée par les pensées panafricaniste et panaméricaniste exprimée dans certaines chansons comme « No woman, no cry ».

[27] Nous reprenons ici un élément du schéma de communication linguistique établi par R. Jakobson.

[28] Paul Gilroy, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, Cahors, Éditions Cargo, 2003, p. 149.

[29] Ibid.

[30] Joël Desrosiers, Métaspora : essai sur les patries intimes, Montréal, Triptyque, 2013, p. 47.

[31] Ibid.

[32] Bertrand Dicale, op. cit., p. 187.

[33] Homi Bhabha, Les lieux de la culture, Paris, éditions Payot et Rivages, 2019, p. 232.

[34] Amiri Baraka, Digging: the Afro-American Soul of American Classical Music, Berkeley, University of California Press, 2009, p. 331-333.

[35] Roger Bastide n’est pas le seul à soutenir la thèse selon laquelle les cultures des Amériques noires finiront par s’effacer au terme de multiples processus d’acculturation. L’idée que la blès de l’esclavage, de la colonisation et de l’hyper-consumérisme puisse servir de traits identificatoires communs aux autres peuples de la Caraïbe pourrait, de ce point de vue, constituer un point de départ pour mieux apprécier le rôle curatif de cette musique dont Jacob Desvarieux vante les effets dans « Zouk-la sé sel médikaman nou ni ».

[36] En suivant l’idée de Baraka, la figure matricielle de cette diaspora musicale est une figure maternelle, « Mother Africa », comme l’indiquent les paroles de « Africa » dans Love & Ka Dance.

[37] Kassav’, « Zouk Is The Only Medicine We Have », in Vinyle, Label UK: Greensleeves Records – GRED 701, 1988.