Entre zouk et biguine : les rappels de l’histoire d’une culture en pays dominé /

Between zouk and biguine: reminders of the history of a culture in a dominated country

Michel BÉROARD

Université des Antilles

Abstract

If the word ‘beguine’ was a term used to describe a ‘musical choreography expression of the “negro bamboulas” until the eruption of Mount Pelee, adjusted to define the city dwellers achievements at the end of the First World War, it then put an end to the cultural void caused by the aforementioned eruption. In 1922, at the initiative of Victor Coridun, a wide range of negro songs, composed during the previous century and censored by dominant societies, town dwellers and/or descendants of colons. This cultural foundation, allegedly obsolete, seems to be a permanent reminder of our artistic inventiveness. As the music from Martinique, Guadeloupe and Guyana, during the last quarter of the 20th Century, was not played on the radio, the same ‘cultural void’ effect gave birth to Zouk music which, today, suffers from its diversity.

The perception of the beguine, as an identity brand, will enable me to highlight again the subdivisions of the musical culture of Martinique which at times appears to be either French, or Martinican but a voice for our strong identity which, according to Manuel Norvat, “l’autre devient l’enfer, c’est l’outre-mer, l’Autre de soi”.

The evolution of our music requires us to constantly reconsider how we perceive it. Therefore, the beguine within the bamboula disappears to become the beguine in its own right, which then takes the ‘back seat’ to let zouk music evolve. The latter, expected to develop to strengthen our identity could be seen as a metamorphosis of zouk music within the beguine.

Zouk music, coming from indigenous creations, rebirth of the cultural history, having reached supreme status brings forth multiple propositions of territorial definitions. My aim is to question the status of culture on a people: it is the testimony of its evolution.

Il arrive qu’à la faveur de facteurs inopinés, les orientations musicales d’une société s’appuient sur une esthétique préalablement persifflée, comme ce fut le cas pour la biguine à l’occasion de l’Exposition Coloniale Internationale de 1931, ou pour le zouk, mot désignant une soirée dansante pour les uns, un bal de campagne ou une rencontre amicale pour d’autres, tandis qu’il renvoyait, pour la petite bourgeoisie de l’île, l’image de bamboulas, ensembles de moments festifs organisés par des groupes sociaux jugés de rang inférieur jusqu’au milieu des années 1960.

L’objectif que je vous propose, dans le présent article, est de montrer, au-delà d’une carte d’évolutions de la biguine, de sa première citation à nos jours, comment le fait social qui définit la biguine, masqué durant deux siècles, nous offre désormais, à travers le zouk, de nombreuses pistes de réappropriation culturelle. Nous n’avons guère trouvé, tant chez les musiciens que parmi les enseignants contemporains, d’informations satisfaisantes sur l’avènement de la biguine et plus particulièrement celle de la ville, celle qui nous a révélés au monde en 1931. La question de la paternité de la biguine est encore de nos jours un sujet sensible, d’autant que face au zouk, elle peut désormais être identifiée martiniquaise, bien que ses développements en fassent un produit contemporain d’affirmation d’une culture antillaise, tout autant que la reconnaissance des sociétés dites « de ville » et « de campagne ».

La biguine ne désigne aucunement, avant 1902, un genre de danse dans les sociétés bourgeoises ou dominantes auxquelles on l’associe. Pratique esthétique d’esclaves citée avant l’éruption de la Montagne Pelée, dans le cadre des contenus des bamboulas[1], en 1846, elle témoigne des évolutions historiques et sociales, mais aussi des facilités d’adaptation aux aléas de l’histoire. Elle est support de souvenirs, de transmission de connaissances et de compétences, capable d’affronter les mutations de notre époque[2].

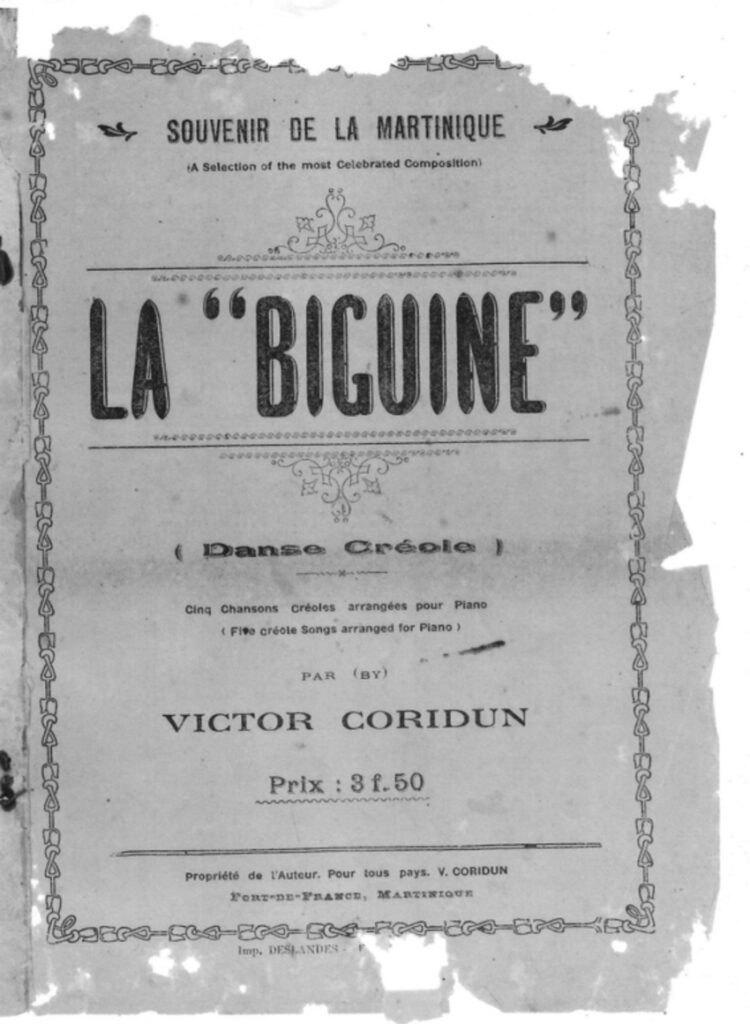

Si le nom de biguine définissait une expression musico-chorégraphique dans les « bamboulas de Nègres » jusqu’à l’éruption de la Montagne Pelée en 1902, adapté aux créations citadines il désignait, à la fin de la première guerre mondiale, une musique de danse qui, reconnue en France et dans le Monde, mettait fin au vide culturel provoqué par ladite éruption. C’est en 1922 que Victor Coridun prit l’initiative de présenter, à Marseille, un recueil de cinq chansons créoles arrangées pour piano et intitulé « La biguine ». Les pièces présentées sont définies comme « air créole » avec la précision métronomique d’ « allegretto-Biguine[3]. »

Quelle lecture pouvons-nous avoir

de cette délicatesse ?

Le mot biguine, que l’on ne trouve dans aucun autre écrit que celui de François-Achille Marbot[4], auteur en 1846 de la traduction en patois créole des fables de Lafontaine, est remplacé de façon exclusive par celui de bamboula, jusque dans les années 1930, par les journalistes et autres chroniqueurs sur le continent. La difficulté que rencontrent les musicologues et anthropologues du XXe siècle à identifier la biguine, peut-elle se résumer à l’effacement de toute trace écrite ou doit-on la justifier par l’absence de biguine dans la ville de Saint-Pierre, avant l’éruption de la Montagne, résultat logique de l’interdiction des bamboulas et de leurs avatars que sont la biguine, le bèlè, le calenda ? Ce n’est qu’après ladite éruption que les Nègres des faubourgs comme les Terres-Sainville, semblent parler de biguine, ce qu’Ernest Léardée évoque notamment dans le récit de sa vie, en 1989[5].

L’initiative de Victor Coridun ouvrit alors le champ d’un large rappel des chansons de Nègres créées aux siècles précédents et réprouvées par les populations dominantes, habitant des bourgs et/ou descendant des colons, comme le précise Gilbert de Chambertrand[6]. Virgile Savane, racontant une soirée dans une de ces tavernes où, d’après Ernest Léardée, on allait s’encanailler[7], décrivait une danse où : Ceux-là, seuls qui connaissent les sous-entendus de la langue créole, peuvent comprendre le sens multiple de ce mot : ce qu’il renferme de mouvements désordonnés, de gestes, de poses canailles, d’écarts convulsifs, etc… Pour biguiner, il faut être musicien, avoir du soleil en tête, de l’amour au cœur, et du rhum un peu partout[8]. C’est cependant cette base culturelle, prétendument désuète, qui semble être le témoin permanent de nos prolificités artistiques. Lorsque dans le dernier quart du XXe siècle les musiques de Martinique, Guadeloupe et Guyane disparurent des programmes radiodiffusés, le même effet du « vide culturel » provoqua la création du zouk qui aujourd’hui souffre de sa diversité.

La révolution culturelle que définit

l’aboutissement du zouk, dans le monde

À chaque période de notre développement culturel correspond donc un temps pour l’invention, un temps pour l’expansion et un temps pour la révolution. Dans le cas de la biguine, nous considérons la « révolution », comme une esthétique qui tel « le mouvement d’un objet autour d’un point central, d’un axe, le ramenant périodiquement au même point[9] », se construit sur une base rythmique amenée par les ancêtres et réinvestie après une série de développements. Elle peut se lire, par exemple, dans la démarche de résistance aux impératifs culturels et économiques d’un peuple jusqu’alors soumis à l’objectif d’assimilation par une autre société.

Qu’est-ce que la biguine

dans l’espace artistique martiniquais

et quelle définition en faisons-nous ?

Comme nous avons pu le constater pour le zouk, la biguine qui est lancée à Paris ne prend son nom qu’à partir du moment où elle est validée par les populations à qui elle s’adresse, et enregistrée sur disques à partir 1929. Les instruments de percussion se limitent jusqu’alors à une grosse caisse, une cymbale et des maracas. Cette chanson créole qui part à Paris en 1929, censée présenter le dynamisme de la culture musicale populaire dans les colonies, révèle par la diversité de ses formes, la coexistence de nombreuses identités musicales dont les racines renvoient aux cultures et gestuelles nègres.

Pour valoriser la musique que l’on présente à Paris dans le cadre de l’exposition coloniale, quels meilleurs arguments peut-on avoir d’autre que son histoire ? Mais quelle histoire ? L’histoire est définie par le Robert illustré, comme étant « la connaissance et le récit des évènements du passé jugés dignes de mémoire[10]. » La biguine, présentée à Paris en 1931, n’a pourtant pas d’autre histoire que celle que l’on trouve dans la bamboula. Cette bamboula dans laquelle on trouvait le calenda, danse dont les postures et les mouvements sont des plus déshonnêtes et pour laquelle, d’après le Révérend Père Jean-Baptiste Labat, ils parcourraient à pied, 15 à 20 km après le travail du samedi[11].

Le mot bamboula, cher aux chroniqueurs français, désigna les danses de Nègres jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, pendant que le succès de la biguine occasionnait de nombreux comportements confus de singeries et puérils mépris[12]. Toutes les confusions y sont exploitées, du béguin pour la biguine[13] à la biguine à Bango[14], même si jusqu’à la fin des années 1950, les programmes de Radio Martinique étaient élaborés au sein même de la Préfecture dans une seule et même grande salle où les différents services se recouvrent[15]. Pourtant, il ressort des recherches que je conduis, que le bamboula n’est qu’une façon grossière d’amusements de Nègres insupportables, répugnants, ainsi que le disait Victor Schoelcher en 1842, au point que le bamboula, cette danse que le nègre aime de passion[16], il cesse souvent de s’y livrer dès qu’il est affranchi, parce qu’elle appartient exclusivement aux esclaves. Dans quel but ce rappel de bamboula était diffusé et promu en France ?

Dans quelle mesure cette diffusion contribue au rejet récurrent de pratiques culturelles comme le bèlè et la biguine ? Pourquoi est-il encore donné pour pratiques de Nègres esclaves ? Serait-ce pour répondre au souhait de la jeune esclave, comme le décrit Schoelcher ? Il racontait, en effet, comment cet esclave qui avait racheté sa fille lui interdit le bamboula comme indigne d’une femme libre. La pauvre enfant n’avait pas encore les vanités de sa condition et aurait bien voulu redevenir esclave pour une heure ou deux[17].

Du reste, nous savons déjà que cette musique était une pratique dansée et chantée des esclaves, dans le cadre des bamboulas auxquelles ils s’adonnaient en fin de semaine. C’est donc sur le respect de la contemporanéité du mot et de sa transcription que nous basons le crédit que nous donnons aux informations que nous vous livrons.

C’est aussi cette contemporanéité qui donne son poids à l’analyse que je propose sur l’avènement du mot « zouk », un temps rejeté, un temps dévalorisé, pour enfin désigner une performance artistique remarquable. Désignant un genre musical désormais connu mondialement, le mot « zouk » donne encore l’occasion de nombreux débats quant à son lieu d’apparition, sa destination, son étymologie, son origine, sa genèse, sa filiation, sa provenance…

J’ai, pour ma part, le souvenir d’un mot utilisé avec dédain par quelques militaires du corps d’armée de réserve installé au Morne Desaix, dans la banlieue, sur les hauteurs de Fort-de-France, en 1968, année de soulèvements populaires, accompagnant les révoltes estudiantines françaises et martiniquaises. Je me souviens en avoir entendu les parallèles avec le « souk », ce marché des pays arabes que les « réservistes » de l’armée française avaient connu à l’époque de la guerre. Le ton accompagnant l’expression et l’occasion à laquelle il était utilisé, ne laissaient alors aucun doute sur le niveau de dénigrement que suggérait le mot. Biguiner, verbe utilisé par Virgile Savane alias Salavina, au début du XXe siècle, trouvait en ce sens un fidèle équivalent au XXIe siècle : zouker. Comment ignorer l’expression approximative du « sūq » (se prononce souk) qui désigne, dans sa perception occidentale un lieu désordonné dans les pays arabes, tandis que le souk est justement, dans ces pays arabes, un bazar ordonné[18] où se tient le marché ?

L’apparition et l’adaptation du mot en Martinique remontent, dans ma mémoire, au début des années 1960. Zouk pourrait bien être l’évolution Souk dans les sociétés militaires et les petites bourgeoisies des banlieues de Fort-de-France. Ensuite, ce mot zouk, désignerait aussi la « surpise-party », un moment de tendresse que les anciens tirent de la définition de « tendre ami (e) « an tan », « an cranage » (lieu de monstration du crâneur).

Pour Pierre-Édouard Décimus, ce mot désignait des espaces commerciaux, de rencontres et de distractions de travailleurs martiniquais dans le courant des années 1960[19]. D’autres musiciens ou leurs proches, Gisèle Cultier citant Marius Cultier en 1982, Henri Guédon, dans un club de danse à Paris, « La Cabana Rythme », courant 1974, ont, semble-t-il eu l’occasion de citer le mot avant son adoption par Kassav’ en 1983, tandis que le dictionnaire Le Robert, le définit comme « musique de danse très rythmée, originaire des Petites Antilles[20].

C’est en substance ce que José Privat nous invitait à corriger, en 2004, de façon active et déterminée, un peu comme Sylvie Kandé le signalait, citant Aimé Césaire qui lui, opposait « au vieillissement de la négritude et à la mort des idéologies, la dynamique de l’utopie[21]. » Dans un positionnement nécessairement évolutif, à la façon du message d’éco-responsabilité lancé depuis peu, mais régulièrement dans les médias, José Privat nous le rappelait : « Notre responsabilité : La biguine, c’est à nous de la reprendre et de la mettre au goût du jour[22]. »

C’est du même coup l’aveu d’une difficulté mise au jour dans un espace aussi riche culturellement, qu’il accueille des sociétés diverses mais qui, dans le même temps, favorise l’oubli, ajouté à l’éloignement, à la distance. Comment contester, dès lors, l’idée que « les facteurs et les conflits qui opposent notamment les différentes mémoires noires, selon qu’elles concernent les Antillais ou les migrants africains, témoignent de l’existence de plusieurs questions noires[23] », alors même que leurs productions sont le reflet d’une culture synthétisant leurs origines multiples ? En quoi cela concerne-t-il le zouk ? Pour mieux appréhender ces questions, procédons à quelques rappels.

La musique martiniquaise

La musique des colonies françaises affiche des éléments hérités des pratiques africaines et des imposés européens que nous observerons au paragraphe suivant. Les éléments africains ont donné à la campagne, les pratiques musicales et chorégraphiques de bèlè en Martinique, de n’goka en Guadeloupe et de Kasékò en Guyane, et à la ville, les biguines, mazurka créoles et valses créoles communes aux trois dépendances.

Unis par un rapport de dépendance, leurs systèmes, agencements et dispositions, reposent sur la relation des rythmes naturels. Le temps relatif aux passages périodiques de la lune et du soleil, fait du présent un passé ou un futur. La pureté invoquée par les classicismes s’en trouvant affaiblie, contredite, troublée, antithétique, sera imposée violemment jusqu’à l’abolition de l’esclavage, puis instruite de façon plus insidieuse à partir de 1848.

Les colons ne purent néanmoins anéantir la mémoire culturelle revigorée à chaque traite. Ces enrichissements aboutirent en ville à un champ d’expression artistique symbiotique des peuples demeurés dans les colonies. Les créations musicales citadines issues de la fusion du bèlè et des rigueurs classiques détruisirent dans ces espaces les recréations mnésiques des peuples africains et amérindiens, mutant du statut collectif à l’individuel, cependant que les sociétés perpétuaient la transmission orale de leurs compétences et productions créatives.

La musique dite classique

Un absolutisme artistique écartant tout autre mode d’expression musicale relégué au rang de bruit ou de désordres. Les provocations, utopies ou négations attribuées à toutes initiatives de transmission de savoir-faire musicaux par l’improvisation, la créativité, le décloisonnement, jusqu’aux années 1980, ont eu raison de ces exclusions, au point de nourrir le vocabulaire courant des enseignants et des argumentaires des moindres directives officielles, dans la presque totalité des projets de formation musicale, quel que fut l’organisme qui l’eût mis en œuvre[24].

Le regard ségrégationniste, raciste, xénophobe des colons français dont les carences et les insuffisances ont eu pour conséquence une diffusion corrompue de descriptions dégradantes, avilissantes, méprisables des pratiques musicales et artistiques des peuples issus d’un autre continent que l’Europe. C’est bien à ce titre que les musiques nées des esclaves dont ils ont tenté d’effacer, de reformater, reconditionner les mémoires, les souvenirs, les réminiscences, les résurgences de savoir et savoir-faire, après avoir été bannies, prohibées, déclarées interdites, illicites, ont été tues, censurées, autocensurées par ceux-là même qui les portaient en héritage, en souvenir, en faisant un creuset inépuisable de sources de résistances et d’endurance. L’existence d’éléments référents que l’on retrouve dans de nombreux espaces de la Caraïbe, mérite qu’une démarche affirmée, consciente, évide des réticences encore véhiculées par les courants artistiques français, et reprises par les milieux populaires colonisés, la perception du monde nouveau qui augure d’un sixième continent évolutif, ouvert, inventif et audacieux.

Des siècles durant, les esclaves et leurs descendants durent s’astreindre à accepter et assimiler les apports prescrits, imposés par la société faite de dominants, de maîtres exerçant leur puissance en cédant aux ecclésiastiques le rôle de facilitateurs, de transmetteurs, d’éducateurs. Tandis que disparurent de la région des Amériques d’innombrables traces vocales et instrumentales, que de toutes terres sous domination britannique furent brulés ou détruits les tambours, sonnailles et autres instruments de fabrication africaine, la France et l’Espagne mirent à profit les talents artistiques des esclaves et populations croisées qui, après les abolitions, créèrent profusément des rythmes et genres aujourd’hui reconnus, mais encore combattus par des techniques plus modernes et plus infâmes que jamais.

Des pratiques musicales et chorégraphiques que nous avons en Martinique, se révèlent, des héritages que nous acceptons ou réfutons, selon l’option philosophique que nous avons décidé de suivre ou de rejeter, de nous référer aux seuls critères imposés par les circuits dominants de notre éducation, ou d’identifier les éléments persistants singularisant les Nègres martiniquais, dans un peuple né de rencontres et d’ouvertures. Ces héritages répétitivement mis en cause par la société coloniale et ses adeptes passés et présents, font partie de notre histoire, celle d’un peuple naissant, jalonnée de ruptures, de dépossessions, d’oublis, d’effacements, qui rappelle constamment à notre conscience, l’existence de repères venus d’Afrique, condamnés par les enseignements, qu’ils fussent dispensés sous leurs formes religieuse ou laïque.

Les contenus particuliers

Dans ce contexte naquirent les mazurkas et biguines de ville, termes génériques pour indiquer les musiques de ville et premiers genres musicaux syncrétiques reconnus par les colons et maintenus en Martinique.

En ville, le rythme de base de la biguine, aussi appelé « tibwa », fait entendre un retour périodique de trois cycles de trois frappements secs identiques et décalés inscrits dans une mesure binaire à deux temps[25]. À chaque cycle correspondent un timbre et un registre différent, privilégiant, lors des superpositions inévitables, une hauteur par soustraction des sons à ignorer. L’alchimie par laquelle se produisent ces choix, méconnue des Européens qui n’y comprennent rien, d’autant que ce rythme de base se retrouve tant en campagne que dans les villes, vaudra aux musiques dont il est essentiel d’être considérées comme diaboliques jusqu’à leur plébiscite, lors de l’exposition coloniale qui s’est tenue à Paris en 1931. Le tibwa existe sous une autre forme toujours binaire, mais inscrite dans une mesure à trois temps et faisant entendre deux frappements supplémentaires dans le registre médium. L’origine africaine de ces rythmes explique le placement des temps forts et temps faibles, les polyphoniques nombreuses qui en permettent l’exécution, fort efficaces dans les danses intimement dépendantes de ces rythmes.

Les mélodies construites en campagne sur un système modal, subissent en ville l’influence tonale des musiques européennes, en superposition au rythme ou en totale arythmie, mais sous-tendues par le système rythmique du tibwa. La perception aspectuelle de ces musiques oppose les points de vue européens à toutes les réactions affectives des populations constituant le peuple martiniquais, et on peut se poser la question du niveau cognitif des colons et de leurs descendants, tant dans le temps passé de la traite négrière que dans l’actualité des réformes administratives et politiques autocentrées qui régissent leurs injonctions aux artistes martiniquais, dans leur refus de les faire figurer autant qu’ils devraient l’être aux programmations de scènes nationales ou festivals officiels.

La langue utilisée dans la musique martiniquaise est la langue créole, réappropriation exercée dans le troisième quart du vingtième siècle, comme un aboutissement des travaux stimulant d’Aimé Césaire dès 1941, sans qu’il en ait suggéré expressément l’usage, de Raphaël Confiant et Jean Bernabé dans le cadre de leurs recherches sur la graphie créole et son utilité consciente, et comme suite à la démarche de quête identitaire de Pierre-Édouard Décimus, visible et refondatrice d’une diaspora nègre, créant en 1979 le groupe Kassav’, porteur d’une véritable promotion de la négritude à travers le monde. Si l’action de véhiculer la langue créole en était le contexte, le rassemblement des peuples noirs à travers le monde en est le prétexte. Kassav’ est né en 1979, à l’initiative de Pierre-Édouard Décimus, pour permettre à son peuple de s’émanciper de l’apathie, la stagnation qui frappe la musique des départements français d’Amérique. Par le retour aux instruments premiers, qui marque l’attachement d’un peuple ou de ses démembrements à une culture propre, que seuls les peuples qui la portent, sont capables de transmettre, recevoir, raviver dans ces rapports entre mémoire active et mémoire passive, mémoire donnée et mémoire exercée, mémoire réfléchie et mémoire spontanée, mémoire collective et mémoire individuelle, les peuples de la Caraïbe, dans l’atrophie dont souffrent les peuples européens qui pensent encore que « Les esclaves luttant pour leur liberté se raccrochent à leurs cultes, et donc à leurs tambours et leurs danses, y expriment leur fureur, leur rancœur à l’endroit des colons de plus en plus intolérants[26] », formulent désormais les fruits de leurs quêtes du souvenir, de l’anamnèse et du rappel[27].

La traite négrière a justifié le transfert de l’Afrique à l’espace Caraïbe de nombreux peuples d’Afrique dans le cadre de l’extension économique, politique et religieuse de l’Europe, du dix-septième au dix-neuvième siècle, en substitution aux populations amérindiennes et primitives de ces espaces. L’histoire dévoile, à la vitesse de sa rédaction, les sauvageries exercées par les colons en lieu et place des récits et transcriptions d’observateurs serviles qui tiennent encore lieu de référence à l’éducation des jeunes européens. Des outrances infligées aux esclaves, l’effacement de la mémoire constitue un des plus remarquables échecs de la colonisation, quand bien même apparaissent des théories encore réitérées d’absence de lien entre les peuples d’Afrique et leurs descendances caribéennes.

Le domaine de la musique regorge de traits signifiants de traces antérieures qui, bien qu’ayant évolué et parfois muté, ajoutées aux créations intrinsèques, renvoient par leurs identités particulières à la source africaine, sans qu’il soit utile d’en préciser davantage le point géographique originel. Le tibwa décrit précédemment est de ces éléments hérités, transformés, réinvestis, revenus de mémoires infinies, défiant les séparations, les désagrégations ethniques, les effacements anthropologiques, et supporte, par sa combinaison universelle et entière, toutes les musiques nées des peuples hybridés de l’Afrique et des autres continents.

Devenir de la musique martiniquaise

On pourrait rapporter, adapter de manière métaphorique à l’espace caraïbe, le propos de Catherine Kintzler[28]: « Faire de la musique, c’est mettre en place des dispositifs de traitement qui recrachent à la sortie le son musical, matériau pouvant être entendu comme pris dans un ensemble sous-entendu ». La biguine, le bèlè et la mazurka créole de la Martinique, le ragga muffin et le Dance Hall de la Jamaïque, le calypso et le soca de Trinidad & Tobago, la rumba et la tumba francesa de Cuba, le kasékò de la Guyane, la batucada du Brésil, le rag time d’Amérique du Nord, le jazz de la Nouvelle Orléans, le tambou matnik de Haïty, sont autant de musiques relevant de la mémoire, d’origine mnésique, dans l’expression élective des signes qu’ont retenu, prélevé, rappelé les héritiers de ces nombreuses coutumes, habitudes, traditions qu’ont véhiculé les esclaves dans leur histoire. Ainsi, pourrait-on définir la musique martiniquaise comme matériau dans un ensemble plus large de musique caribéenne qui la comprend. La position stratégique de la Martinique l’ayant faite capitale culturelle de la Caraïbe au dix-neuvième siècle, aux dépens de Saint-Domingue, explique en partie la communauté de référence au tibwa parmi tous ces espaces.

Choix des éléments de mémoire

Les chroniqueurs ayant produit des témoignages de leurs expériences et observations, sources de théorisations européennes durant plus de trois siècles, dupliquant à l’infini une vision pitoyable des pratiques et instrumentations des musiques nègres, entretiennent l’idée que l’organisation particulière des manifestations musicales n’est que suite désorganisée de sons et gestes insignifiants. Insignifiantes, les musiques d’origine africaines n’ont donc fait l’objet d’aucune étude scientifiquement abordée, et ont été dénigrées du plus sincère propos que véhiculèrent les ecclésiastiques et historiens dépendant des colons. Il reste donc, par la création de supports dédiés, réalisés à partir des sources locales nourries des mémoires et souvenances descendantes, comparés aux pratiques traditionnelles et contemporaines africaines, à réhabiliter les doctrines, refonder les pédagogies et redonner lucidité par la connaissance. Se défaire d’improbables images de soi, telles :

La danse des Nègres la plus usitée est la calenda ou bamboula. La musique consiste en un grand et petit tambour. Le tambour n’est autre chose qu’un baril sans fond, dont un côté est recouvert d’une peau sans poil. Le petit tambour s’appelle bamboula. Le nègre qui bat la danse tient le tambour entre ses jambes ; il est accroupi sous lui ou assis sur un petit banc, dans cette attitude, il touche avec les doigts de temps à autres, à mesures marquées avec la pomme de la main. Le bamboula se bat extrêmement vite et rend un son bruyant : le grand tambour sert à la mesure[29].

L’affirmation et le développement de la culture martiniquaise, comme culture vivante, capable d’affronter les mutations de notre époque, ne peuvent réussir sans l’étude systématique, sérieuse et profonde de l’héritage culturel légué par les Anciens.

À défaut, à l’époque de la mondialisation, le besoin d’expression et de création des Martiniquais ne se nourrirait que d’influences extérieures, de bribes de souvenirs déformés et « d’innovations ». Il en résulterait inévitablement une absence de repères solides, un étiolement et un affaiblissement de la personnalité martiniquaise, et par voie de conséquence, un appauvrissement regrettable, aussi minime soit-il, de la culture mondiale[30].

Les outils de transmission

C’est en 1982 que la Compagnie créole produit, sur ses fonds propres, l’album Blogodo, compilation de chansons traditionnelles d’Outre-Mer, avant d’être pris en main par leur producteur compositeur Belge. En 1983, la chanson « c’est bon pour le moral[31] », qui les a propulsés au rang de Stars, offrait aux peuples de France une occasion inouïe de réaliser, que tous les Nègres à talent pouvaient venir d’autres horizons que l’Amérique du Nord ou Cuba.

Cuba que chantaient si bien, et en espagnol, les Gibson Brothers, dénommés à l’Anglaise pour gagner le statut de Star tantôt américains, tantôt cubains à l’époque, on se souviendra du titre « Come to America[32] », de leur premier single en 1976. Trois frères nés en Martinique, dont la France n’a admis le talent, qu’à la condition qu’ils ne fussent point originaires d’une colonie.

Il semblait bon pour le moral de parvenir, à une réelle reconnaissance avec l’étiquette « Antillais », comme pour échapper à cette touche d’exotisme de la représentation des Nègres des Caraïbes qu’assurait Philippe Laville chantant « Il tape sur des bambous », quand bien même il avait témoigné d’une évolution des caricatures ô combien célèbres que dispensait Henri Salvador avec « Mimi la p’tite souris[33] », « Zorro est arrivé[34] », « Juanita banana[35] », différant sa passion pour le jazz aux vieux jours de sa retraite ; d’autant que le succès discrètement intimiste de l’album « Blogodo[36] », réservé aux initiés qui avaient côtoyé, embauché, apprécié le groupe durant les huit années précédentes, annonçait une capacité de la Compagnie Créole à donner une présence désormais plus authentique, des musiciens originaires de l’outre-mer.

La marginalité de la démarche, l’excentrisme du propos, n’eut pas raison du principe, cette impérialiste logique au centre du professionnellement acceptable, du socialement correct, de l’économiquement soumis, pour penser notre reconnaissance dans l’assimilation enfin aboutie. Rien n’aurait-il donc bougé, changé, évolué ? Combattre « l’atmosphère de refoulement et de complexe d’infériorité dans lequel on vivait avant la guerre[37] » serait-il à ce point utopique ?

Ou du plus loin encore que viennent les réflexes, la pensée d’André Breton, aurait-elle encore la prévalence des réflexions des géreurs de scènes et de l’audience médiatique ? « À plusieurs reprises, et en particulier lors de séjour en Haïti, Breton, on s’en souvient, avait désigné ceux qu’il nomme les « peuples de couleur », rouge et noir, comme les héritiers directs de la pensée primitive. À l’occasion des rituels vaudou, il avait vérifié la différence qu’il y a entre une surréalité qui fait partie de la vie quotidienne et une surréalité recherchée parce qu’elle en est exclue. « Les uns vivaient ce que les autres visaient[38]. »

La destination des transmissions

« Quand Kassav’ fait irruption sur la scène musicale antillaise (en 1979), il part, à son tour, tout naturellement en guerre. Une guerre musicale, une prise de conscience à la mode des années 1980. Sans point de repère, l’assimilation avançait à nouveau à grands pas. Même la musique locale (aux Antilles) battait de l’aile : les orchestres haïtiens envahissent les îles et la variété française inonde la petite lucarne télévisuelle, bientôt relayée par satellite en direct de Paris. Cinquante pour cent (50%) des Antillais ont moins de 20 ans, ont vu la Jamaïque relever la tête avec le reggae, rêvent d’accords rock, de soul américaine. Au confluent de toutes les cultures, ils cherchent leur identité musicale. Kassav’ se voudra le moteur de cette quête[39]. »

Moins de deux ans après sa création, Kassav’ qui est composé de musiciens venant d’Europe (Belgique, France, Guadeloupe et Martinique), d’Algérie, du Cameroun, soumet au public des textes écrits en créole, interroge, répond, dans un propos défiant l’absurde, et démontre, s’il en est besoin, que par-delà les séquelles de la colonisation, les effets des conditions de création et de formation de nos peuples caribéens, il nous reste encore l’énergie qui sans mollir nourrit notre capacité du dépassement dans l’adversité.

La langue forme, avec ses mots et ses rythmes, des marqueurs qui singularisent dans tout espace complexe, le sentiment collectif d’appartenance à une même souche humaine. En s’appropriant la réponse « Zouk la sé sèl médikaman nou ni[40] », chaque individu du public traite « sa blès[41] » dans une conscience collective, de n’être que les atomes du peuple noir disséminé, dispersé, écarté, dépouillé de la charge énergétique qui refonde pour quelques moments partagés au spectacle un noyau compact, inviolable, homogène et indestructible.

Analyses

L’analyse critique formelle constitue-t-elle le seul accès adéquat à la musique ?

L’enjeu de la musique a toujours été de promouvoir les sons à un statut où ils ne sont liés qu’à eux-mêmes. D’abord en produisant des sons inouïs et audibles en soi, tels ceux qu’émettent les instruments de musique traditionnels. Après avoir parcouru le champ des sons intentionnellement produits en rupture avec l’évidence sonore ordinaire et celui des sons récusant les systèmes musicaux ordinairement admis, il restait à se retourner vers l’univers délaissé du bruit, et à le promouvoir en l’absorbant dans le monde musical. Le sens donné à la langue, objectivement porté, offert, intuitivement admis, préfigure des évolutions sensibles du regard, sur soi, de soi, vers les autres, d’une mémoire en devenir exprimant une partie de la réponse à la question « Rien n’aurait-il donc changé ? ». Oui, rien n’a changé, pour ces peuples encore blessés. Non, bien des choses ont changé, pour les peuples qui se reconnaissent, en pensant :

On n’arrive pas à comprendre comment les gens peuvent s’éclater et prendre leur pied, malgré tous les problèmes qu’il y a dans le monde, et particulièrement aux Antilles. Ils sont au courant de tout, mais ils s’éclatent. « Nous, on a le zouk et quand on a ça, on arrive à oublier tout le reste pendant cinq minutes…

Peut-on par ailleurs exclure de ces analyses les développements plus ciblés, au sein même des ensembles composant les sociétés antillaises ? Devons-nous amputer nos analyses de celles portant sur la question du bèlè qui, n’étant ni la Haute-Taille, ni le zouk, ni le N’goka, représentent des sociétés chaque fois particulières ?

Le constat que fait René Mesnil, au début des années 1940, au sujet de la poésie en Martinique, aurait pu être étendu à la peinture. Dans le premier numéro de Tropiques, en avril 1941, il encourageait l’émergence d’une poésie nouvelle qui mettait fin à 3 siècles de récitation de la culture des autres ainsi qu’à la poésie de pastiche. « Dans le concert impérial d’une culture commune, nous avons un son spécial à prendre que jusqu’ici nous n’avons pas pu faire sortir de nous[42] », écrivait-il. Il en appelait à une critique de la poésie martiniquaise qu’il désignait alors comme poésie d’imitation, poésie empruntée, copie de modèles européens. Cette critique était présentée comme une étape nécessaire aurait dû permettre ou susciter un art nouveau. La peinture de l’époque, quant à elle, ne s’était pas plus émancipé des modèles européens.

Ces références permettent de comprendre que l’art en Martinique relève d’une histoire spécifique, en rien comparable à celle de l’Europe. À la différence de l’histoire de l’art des pays européens, celle de la Martinique est récente. Du fait de l’interdit de toute production artistique durant la période esclavagiste, et d’un art copiant les modèles européens jusqu’à l’après-guerre, ce n’est que récemment que s’est développé un art cherchant à exprimer une singularité.

Les années 1960

Déjà de nombreux artistes avaient osé transgresser la conventionnelle expression de notre musique de salons et sages après midi, dansant en réinvestissant le jazz, ou enjoignant des harmonies jazz dans nos traditionnelles biguines. Ainsi Pierre Louiss, Fernand Donatien ont apporté une variété assurée dans leurs répertoires, tandis que Loulou Boislaville développait les premiers ballets folkloriques à représenter la Martinique en Caraïbe.

Francisco, quant à lui, habitué à renverser, choquer, prit à partie Barel Coppet lors d’un carnaval, le fustigeant d’imposture pour avoir osé venir avec son orchestre parisien, n’hésita pas un instant à participer comme choriste à l’enregistrement de la réponse que lui fit Barel, l’accusant à son tour, d’importer la musique cubaine entraînant, par ce fait, la déperdition de nos traditions. Ce même Francisco fit sensation en créant une œuvre véritablement syncrétique de musique de ville et de campagne. Il s’attira alors les foudres des « gens de ville » pour avoir osé introduire le tambour dans les murs et les salons de la capitale, mais se fit de surcroît renier par les campagnards déçus de l’association de leur précieux instrument et savoir-faire aux mascarades et singeries de la mulatraille.

Francisco n’était déjà que peu apprécié des traditionnalistes qui voyaient dans le succès de ses adaptations latines aux musiques locales, un détournement de notre patrimoine menaçant la pérennité du répertoire déjà fort mis à mal par la diffusion de plus en plus envahissante sur les médias de musiques cubaines, haïtienne et française. Marius Cultier, autodidacte, sortit des clous, bouleversa tous les codes, avec un apport d’harmonies et de techniques d’improvisation insoupçonnables dans nos musiques, même si les initiés au jazz américain y adhèrent sans retenue. Les années qui suivirent furent comblées de musiques de toute la Caraïbe, le calypso Mighty Sparrow de Trinidad & Tobago, des Merymen de Barbade, des True Tones de Sainte Lucie, le mambo ou le bolero de Beny More, Damiron, le twist de Michel Sydney, Johnny Halliday, le jerk, le rock n’roll d’Eddy Mitchell, de Vince Taylor, le blues d’Elvis Presley, le rythm n’ blues de Percy Sledge, de Ottis Redding, Ike et Tina Turner, James Brown.

Tandis que Catchunga qui animait les bals de classes terminales devait donner naissance à Fal Fret, les violons prenaient place dans Malavoi et Ti Emile entrait en ville, accompagnant de fait une nouvelle transgression à la demande du maire de la capitale, Aimé Césaire. De nombreux groupes se formaient, on apprenait la musique sur le tas, chez les voisins avec lesquels on montait des orchestres, d’abord basiques, qui se révélaient ensuite des machines lourdes de 15 musiciens. Les Coconuts, les Playboys, Puissance 8, les Léopards, rivalisaient avec Simon Jurad, la Perfecta, les Vikings de la Guadeloupe, Super Combo, Typical Combo, avant que la musique haïtienne ne prenne toute la place avec les Shleu-Shleu, les Loups Noirs, Tabou Combo. La musique martiniquaise cédait la place à la cadence-lypso des Grammacks de la Dominique.

Pendant ce temps, les Gibson Brothers, trois frères martiniquais, se faisaient un nom en Europe, parcourant l’Italie, l’Espagne, la Suisse avant d’être admis en France, tantôt comme Cubains, tantôt comme Américains, alors que Henry Salvador, exilé de Guyane, jouait au clown sur le petit écran, et David Martial chantait au carnaval, en février, en Martinique, « Sous la neige ». Gérard Laviny, quant à lui, avait pris le parti de véhiculer une image toute à lui de la Guadeloupe.

Alain Jean Marie apportait à la biguine une autre vision du jazz, classique, aux côtés d’André Condouant ou Albert Lirvat, alors que sous une autre forme, complémentaire, Marius Cultier nous faisait découvrir, avec un talent inouï, les audacieuses improvisations que permettait la biguine, au point que les jazzmen américains l’écoutaient avec respect. C’est d’ailleurs le propos de l’hommage que Mario Canonge a rendu en Guyane, à ces prédécesseurs avec Zouk Out[43], une suite originale à la biguine, titre de son récent album qui questionne nos populations syncrétiques en ces termes :

Si les rythmes de tambour étaient un arbre, la biguine serait une des branches très importantes, une branche qui donne d’autres branches, parce que les musiques évoluent, la biguine c’est notre culture, elle fait partie de nous, de nos parents, j’espère, de nos enfants, et il y a dans la biguine ce sens de la mélodie, d’une rythmique qui est complexe… la biguine, pour moi, c’est mon enfance, les musiques que j’entendais d’Alain Jean-Marie, de Marius Cultier, de Mariépin (Édouard Pajanandy), de Malavoi, ce sont des musiques qui évoluent également…

Mes premières émotions pour la biguine viennent, je pense, de la chanteuse Léona Gabriel -Soïme), ou du clarinettiste Stellio (Fructueux Alexandre), et puis p’tèt un p’ti peu par la suite, heu… certainement même, des harmonies de Marius Cultier, celles d’Alain Jean-Marie, qui allaient dans une direction un peu différente, ou alors je peux penser aussi, également, à Francisco (Frantz Charles), qui a composé de magnifiques mélodies…

Conclusion

Dans le cadre de ce colloque sur le zouk, le travail de rédaction de cet article sur la biguine a confirmé la relation du zouk à la biguine et le retour invariable du point de référence au terme d’une révolution. Il confirme, à mon sens, que le projet de continuité du zouk, soit, comme c’est le cas pour la biguine, une réplique du précédent, avec en corollaire une continuité irrésistible de l’expression d’un peuple qui a conscience de son histoire.

Schéma 1 – Le découpage du tibwa –

La formule entière est : Tak Hum Pi Tak Hum Pi Tak Hum

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Tak Pi Tak Pi Tak Hum |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Hm Tak Pi Tak Pi Tak |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Tak Tak Pi Tak Pi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Pi Tak Tak Pi Tak Hum |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Hum Pi Tak Tak Pi Tak |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Tak Pi Tak Tak Pi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Pi Tak Pi Tak Tak Hum |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Hum Pi Tak Pi Tak Tak |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Pi Tak Tak Tak Pi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Bibliographie

Bardury Daniel-Georges, A. Dantin, André Dru, Tradition Danmyé-Kalennda-Bèlè de Martinique, Fort-de-France, K éditions, 2012, 278 pp.

Berthet Dominique, Breton André, L’éloge de la rencontre, HC éditions, 2008, 159 pp.

Chamoiseau Patrick, Chronique des sept misères, Coll. Folio, Gallimard 1965, 288 pp.

Conrath Philippe, « Kassav’ », Collection Le Club des Stars, Ed. Seghers, 1987, 190 pp.

Coridun Victor, La biguine, cinq chansons créoles créoles arrangées pour piano, Imprimerie Deslandres, Fort-de-France, Martinique, 1921.

Décimus Pierre-Édouard, « Le Zouk : Trajectoires, Imaginaires et perspectives », Colloque International, Université de Schœlcher, Pôle Martinique, UFR Lettres et Sciences Humaines, et Mairie de Schœlcher, les 19-20 juin 2019.

De Maynard de Queilhe Louis, « Lettre sur la Martinique », Revue de Paris, tome 40, bibliothèque royale, 1837. Source http//www.Gallica.bnf.fr consulté le 17 mars 2016.

Kandé Sylvie, « Les ” créolistes ” : des post-césairiens ou des anti-césairiens ? », Notre librairie, Cinq ans de littérature, 1991-1995, n°127, juillet-septembre 1996, p.83. http://www.gallica.bnf.fr.

Kintzler Catherine, Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, p.308, Ed. Armand Colin, 2011.

Lopez Yoann, Les questions noires en France, Thèse en sociologie, Université de Bordeaux 2, 2010.

Marbot François-Achile, E. Rueolle, Ch. Arnaud, Les bamboux, Fables de Lafontaine travesties en patois créole, Paris, 1846, 319 pp.

Meunier Jean-Pierre, Léardée Brigitte, La biguine de l’Oncle Ben’s, Éditions Caribéennes, Paris, 1989, 323 pp.

Ménil René, « Naissance de notre art », Revue Tropiques n°1, avril 1941, Jean-Michel Place, Paris, 1978, p. 59-60.

Privat José, France Antilles magazine, semaine du 20 au 26 mars 2004, p. 12.

Toumson Roger, « Éléments de cours en faculté du 29 octobre 2012 ».

Rosemain Jacqueline, La musique dans la société antillaise 1635-1902, L’harmattan, Paris, 1986, 184 pp.

Savane Virgile, Salavina, Trente ans de Saint-Pierre, (1907). https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/révolution.

Sprogis Eric, « Des pédagogies d’éveil au réveil de la pédagogie musicale », Musiques à prendre, Cahiers du CENAM, 1984.

« Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art », Éditions Armand Colin, 2011.

Jacqueline Rosemain, La musique dans la société antillaise 1635-1902, Martinique, Guadeloupe », L’Harmattan 1990.

Association AM4, Danmyé-Kalennda-bèlè de Martinique, Tome 1, K. Éditions, 2012.

Le Robert 2015 illustré, Éditions 2015, p. 925.

Labat Jean-Baptiste, « Nouveau Voyage du Père Labat aux isles de l’Amérique », en deux volumes, M DCC XXIV, Vol.1, Chap.VII.

« Des colonies françaises : abolition immédiate de l’esclavage » ([Reprod.]) par Victor Schoelcher. 1842, Source / Bibliothèque nationale de France, http://www.gallica.bnf.fr, consulté le 17 mars 2016.

Discographie

Canonge Mario, « Zouk Out », CD, Label, Aztec Music, 2018.

Desvarieux Jacob, Decimus Georges, « Zouk la sé sèl médikaman nou ni », #A1, Vinyle Jacob F. Desvarieux & Georges Decimus – Zouk La Sé Sel Medikaman, Label GD Productions, 1985.

La Compagnie Créole, « C’est bon pour le moral », # A, Vinyle C’est bon pour le moral, Label Carrere, Label Zamora, France, 1982.

La Compagnie Créole, « Blogodo », Vinyle La Compagnie Créole, Blogodo, Label Carrere, France, 1982.

Gibson Brothers, « Come to America », #A, Vinyle Gigson Brothersn, Come to America, Label EMI, 1977.

Salvador Henri, « Mimi la p’tite souris », Vinyle Henri Salvador, Label Philips, 1963.

Salvador Henri, « Zorro est arrivé », # B1, Vinyle Henri Salvador, Zorro est arrivé, Label Rigolo, 1964.

Salvador Henri, « Juanita Banana », # A, Vinyle Henri Salvador, Juanita Banana, Label Rigolo, 1966.

•••••••••••

[1] François-Achile Marbot, Les bamboux, Fables de Lafontaine travesties en patois créole, E. Ruelle & Ch. Arnaud, Paris, 1846, p. 128.

[2] Daniel-Georges Bardury, A. Dantin, André Dru, Tradition Danmyé-Kalennda-Bèlè de Martinique, Fort-de-France, K. Éditions, 2012, pp. 19 à 42.

[3] Figure 1 : air créole, allgetto-biguine, page 35.

[4] François Achille Marbot, op. cit., p. 128.

[5] Jean-Pierre Meunier, Brigitte Léardée, La biguine de l’Oncle Ben’s, Éditions Caribéennes, Paris, 1989, p. 57.

[6] Gilbert De Chambertrand, cité par Jacqueline Rosemain, La musique dans la société antillaise, 1635-1902, L’harmattan, Paris, 1986, p. 175.

[7] Ibid., p. 265.

[8] Salavina, Virgile Savane, Trente ans de Saint-Pierre, 1909, p. 241.

[9] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/révolution.

[10] Le Robert 2015 illustré, Édition 2015, p. 925.

[11] « Nouveau Voyage du Père Labat aux isles de l’Amérique », en deux volumes, M DCC XXIV, Chapitre VII, p. 52.

[12] Louis De Maynard de Queilhe, « Lettre sur la Martinique », Revue de Paris, Tome 40, Bibliothèque royale, 1837, pp. 262 et 263. Source http//www.Gallica.bnf.fr consulté le 17 mars 2016.

[13] Begin biguine : Jean Sablon, auteur, compositeur et interprète.

[14] Biguine à Bongo : Charles Trénet, auteur et compositeur, Charles Aznavour, interprète.

[15]«https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Martinique_La_Première_(radio)&oldid=152191182 ».

[16] Victor Schoelcher, Des colonies françaises, Abolition immédiate de l’esclavage, Pagnère, Paris, 1842, p. 278.

[17] « Des colonies françaises : abolition immédiate de l’esclavage » ([Reprod.]) par Victor Schoelcher. 1842, p. 278 Source / Bibliothèque nationale de France, http://www.gallica.bnf.fr, consulté le 17 mars 2016.

[18] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/souk/73662.

[19] Pierre-Édouard Décimus, « Le Zouk : Trajectoires, Imaginaires et perspectives », Colloque International, Université de Schoelcher, Pôle Martinique, UFR Lettres et Sciences Humaines, et Mairie de Schœlcher, les 19-20 juin 2019.

[20] Dictionnaire Le Robert illustré 2015, Paris, 2015, p. 2067.

[21] Sylvie Kandé, « Les “créolistes ” : des post-césairiens ou des anti-césairiens ? » Notre librairie, Cinq ans de littérature, 1991-1995, n°127, juillet-septembre 1996, p.83. http://www.gallica.bnf.fr.

[22] José Privat, France Antilles magazine, semaine du 20 au 26 mars 2004, p. 12.

[23] Yoann Lopez, Les questions noires en France, Thèse en sociologie, Université de Bordeaux 2, 2010, p. 7.

[24] Eric Sprogis, Des pédagogies d’éveil au réveil de la pédagogie musicale, Musiques à prendre, CENAM, 1984, p. 7.

[25] Voir annexe schéma n° 1 Le découpage du tibwa.

[26] Jacqueline Rosemain, La musique dans la société antillaise 1635-1902, Martinique, Guadeloupe, l’Harmattan, p. 98.

[27] Roger Toumson, « Eléments de cours » en Faculté du 29 octobre 2012.

[28] Catherine Kintzler, Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Ed. Armand Colin, 2011, p. 308.

[29] Collectif d’auteurs de AM4, « Danmyé-Kalennda-bèlè de Martinique », tome 1, K. Editions, juillet 2012, p. 132.

[30] Ibid., p. 15.

[31] La Compagnie Créole, « C’est bon pour le moral », # A, Vinyle C’est bon pour le moral, Label Carrere, Label Zamora, France, 1982.

[32] Gibson Brothers, « Come to America », #A, Vinyle Gigson Brothersn, Come to America, Label EMI, 1977.

[33] Henri Salvador, « Mimi la p’tite souris », Vinyle Henri Salvador, Label Philips, 1963.

[34] Henri Salvador, « Zorro est arrivé », #B1, Vinyle Henri Salvador, Zorro est arrivé, Label Rigolo, 1964.

[35] Henri Salvador, « Juanita Banana », #A, Vinyle Henri Salvador, Juanita Banana, Label Rigolo, 1966.

[36] La Compagnie Créole, « Blogodo», Vinyle La Compagnie Créole, Blogodo, Label Carrere, France, 1982.

[37] Philippe Conrath, Kassav’, Éd. Seghers 1987, p. 11.

[38] Dominique Berthet, « André Breton, l’éloge de la rencontre », HC éditions, 2008, p. 129.

[39] Philippe Conrath, op. cit., p. 11.

[40] Jacob Desvarieux, Georges Decimus, « Zouk la sé sèl médikaman nou ni », #A1, Vinyle Jacob F. Desvarieux & Georges Decimus – Zouk La Sé Sèl Medikaman, Label GD Productions, 1985.

[41] La blès est une « maladie décrite comme un “désordre des organes” qui peut être mortel…, » selon le dictionnaire encyclopédique Désormaux. Le dictionnaire créole de Raphaël Confiant (2) ajoute à cette première définition celle de E. Vilayleck qui précise que : « Cette maladie touche essentiellement les enfants, surtout les très jeunes enfants, du nourrisson jusqu’à dix / douze ans. »

[42] René Ménil, « Naissance de notre art », Revue Tropiques, n°1, avril 1941, Jean-Michel Place, Paris, 1978, p. 59-60.

[43] Mario Canonge, CD « Zouk Out », Label, Aztec Music, 2018.

Figure 1 :

air créole, allgetto-biguine